«Ohren haben keine Lider»: Gegenüber der Karaokebar

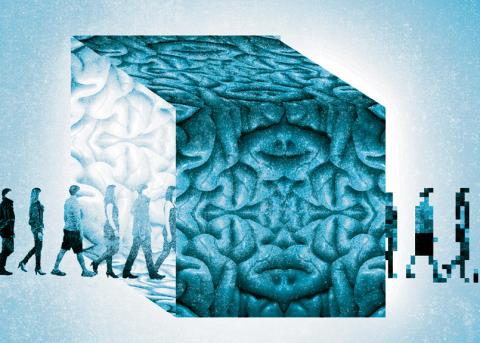

In ihrem Debüt als Romanautorin überzeugt die junge Schweizerin Monique Schwitter mit Einblicken in das illustre Innenleben eines Mehrfamilienhauses am Stadtrand von Zürich.

Es gibt eine Krankheit, die heisst Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Sie führt dazu, dass Mütter ihre Kinder künstlich krank machen. Sie übertreiben bestehende Krankheitssymptome und quälen ihre Kinder, indem sie ihnen Chemikalien spritzen, Nahrung und Schlaf verweigern, ihnen Nase und Mund zuhalten, bis Erstickungsanfälle auftreten, oder Arme und Beine brechen, um danach ihre Opfer aufopferungsvoll gesund zu pflegen.

Es ist eine Fixierung auf das kranke Objekt und die eigene heldenhafte Rettungstat. Auch wollen solche Mütter einen Mangel an Anerkennung und Geborgenheit kompensieren und ihr Kind unter ständiger Kontrolle behalten. Und was im Klinischen als pathologische Erscheinung tragische Dimensionen bekommt, ist im Alltäglichen eine anerkannte Version zwischenmenschlicher Beziehungen.

WG mit verheerendem Geschmack

Darum geht es in Monique Schwitters erstem Roman «Ohren haben keine Lider». Dass Geräusche und Musik sowie Texte und Reflexionen darüber, was man hätte hören müssen, aber eben nicht gehört hat, eine wichtige Rolle spielen, impliziert schon der Titel. Monique Schwitter, die 2005 mit ihrem Erzählband «Wenn's schneit beim Krokodil» ein viel beachtetes und preisgekröntes Debüt veröffentlicht hat, siedelt ihre neue Geschichte in einem Mehrfamilienhaus irgendwo am Stadtrand von Zürich an.

Die einzige Attraktion des Hauses ist der an einen Fluss grenzende Garten. Ansonsten gibt es gegenüber eine Karaokebar, die wegen Erstickungsgefahr ihre Türe nicht schliessen kann, das Elektrizitätswerk, das rund um die Uhr summt und das Haus in Vibrationen versetzt, und die Schnellstrasse, die täglich Massen von Fahrzeugen aus der Stadt spuckt.

In diesem Haus wohnen: die geheimnisvolle, völlig entrückte Agnes und ihr nach Motorrädern verrückter Heavy-Metal-Freund Gerd; die Kinderärztin Conny mit der Glas zerscheppernden Stimme, die Schuhe trägt, so klein wie die Zwerge im Märchen von Schneewittchen; der Cellist Jeff aus Boston und eine völlig dröge WG, die von StudentInnen mit verheerendem Musikgeschmack bewohnt wird, die die Protagonistin an den Rand des Nervenzusammenbruchs treiben.

Das junge Paar, das in dieses Haus frisch einzieht, um zum ersten Mal das Zusammenleben zu erproben, übt sich vorerst in der Kunst des Nichtstuns. Sie ernähren sich von Brot und Käse, bewegen sich wie amöbenhafte RevoluzzerInnen zwischen Küche, Schlaf- und Wohnzimmer träge hin und her, schwitzen in der ewig dampfenden Badewanne aus verklebten Hautporen ihre sexuellen Fantasien aus und üben sich in der immer selben Erfahrung, dass die Liebe im Alltag und in den Gewohnheiten erstickt.

Fantasien, hausgemacht

Die junge Frau hört sich gewissermassen durch das Haus und versucht anhand des Musikgeschmacks ihrer NachbarInnen deren Innenleben zu erforschen. Wobei der von Verfolgungswahn geplagte Jeff sich auf Bruckners Symphonien kapriziert und die kecke Conny sich allabendlich mit Salsaschwung in den Hüften ihr Essen kocht. Nur die Lehrerin Baumgartner schreibt Nachrichten auf kleine Zettel, die sie im Haus verteilt. Nur sie besteht auf Stille und Disziplin.

Die junge Frau liebt es, die luzide Agnes zu besuchen, die jeden Tag ihr durchsichtiges, weisses Kleid trägt, das sogar das Schamhaar durchscheinen lässt, Unmengen tropischer Pflanzen in ihrem Wohnzimmer hält und niemals ein böses Wort äussert. Die junge Frau gibt vor, sich um Agnes kümmern zu wollen, nur um in ihrer Eifersucht mehr über das Verhältnis zwischen Agnes und Conny zu erfahren. Sie ergeht sich auch in ausufernden Fantasien über die Gewalttaten des Cellisten Jeff, der angeblich tote Frauen in seinem Cellokoffer herumtragen soll. Ausserdem entdeckt sie, dass sie den jungen Mann, den sie «mein Mann» nennt, am heftigsten begehrt, wenn sich Gefahr ankündet oder sie von Angst geschüttelt ihn zu verlieren wähnt. Im ereignislosen Alltag müssen da allerdings Fantasien herhalten. Besitzergreifende Anteilnahme, Sorgen und Ängste - alles hausgemacht.

Schnörkellose Tragödie

Doch der eigentliche Baron Münchhausen ist der Kinderarzt Danilo, der keine Mittel scheut und desaströse Intrigen spinnt, um seine ewig liebeskranke Busenfreundin Conny im Griff zu behalten. Der alle HausbewohnerInnen in fürsorglicher Manier in den Wahnsinn treibt, was in einer Katastrophe endet: Agnes wird umgebracht.

Dass sich die Ärztin Conny später auf eben dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom spezialisieren wird, ist wohl der dramaturgische Hinweis der Autorin, worum es ihr eigentlich geht. Aber mehr sei nicht verraten, da Schwitter in bester Agatha-Christie-Manier zum Schluss eine Berliner Polizeiaspirantin auftreten lässt, die den Fall als schlüssige Geschichte zusammenfassend löst.

Die Ereignisse entwickeln sich aus der Sicht der Protagonistin, die in einem inneren Monolog die Geschehnisse und ihr Innenleben kommentiert. Jung und unreif reflektiert sie ihr Verhältnis zu dem jungen Mann, der doch so viel Autorität ausübt, dass sie aufhört, ihre geliebten Bob-Dylan-Platten zu hören, und tastet sich zwanghaft neugierig durch das Leben der HausbewohnerInnen, immer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Bösen. Dem Abgrund. Nach Agnes' Tod begibt sie sich auf eine Reise, durchquert Länder und Kontinente, auf der Suche nach einer Antwort, was sich denn im Haus wirklich abgespielt haben könnte - und doch eigentlich auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage «Wer bin ich?».

In einer direkten, schnörkellosen Sprache treibt Monique Schwitter ihre Protagonistin durch diese leicht erzählte Tragödie, in der die Menschen Liebe mit Macht verwechseln, um sie schliesslich in Berlin ihr «Glück» finden zu lassen. Fortan wird sie frischgebackene Eltern per Telefon und unter Androhung einer Klage wegen Kindsmisshandlung zu zwingen suchen, ihr Kind auf allfällige Gehörlosigkeit zu testen. Das, was sich bisher im Privaten zugetragen hat, wird nun auf der professionellen und politischen Ebene munter weitergespielt. Und aus der Karaokebar plärrt unverdrossen der unvergessliche Schlager: «Ich bau für uns ein Nest, wo sich's leben lässt, Anita, Anita ...»

Monique Schwitter: Ohren haben keine Lider. Residenz Verlag. Salzburg 2008. 313 Seiten. Fr. 35.90

«Himmels-W» in: LUZERN Probenhaus des Luzerner Theaters.

Do, 3. April, 20 Uhr, Uraufführung

sowie Mi, 9., Fr, 11., Sa, 12., Mi-Sa, 16.-19., Do, 24.

und Sa, 26. April, 20 Uhr.

www.luzernertheater.ch

«Himmels-W»

Monique Schwitter, 1972 in Zürich geboren, ist hauptberuflich Schauspielerin. Derzeit ist sie Ensemblemitglied des Deutschen Schauspielhauses Hamburg. Fast gleichzeitig zu ihrem Erstlingsroman kommt nun auch ihr erstes Theaterstück, ein Auftragswerk des Luzerner Theaters, zur Aufführung. Die dramatische Versuchsanordnung geht vom Sternbild Kassiopeia aus, das ein W in den Himmel schreibt und fünf Punkte miteinander verbindet. Und so besteht das Personal des fünfteiligen Stücks aus fünf Menschen aus verschiedenen Generationen, die jeweils in anderen Beziehungen neu aufeinandertreffen. Schwitters Figuren entziehen sich einer eindeutig zu entschlüsselnden biografischen Identität. Alle umkreisen sie die Frage, wohin man will, wenn man nach oben will. Und wohin man strebt, wenn man nach einem Sinn sucht.