Ebola-Virus: Für die Pharmamultis rentiert diese Krankheit nicht

Einen so schlimmen Ebolaausbruch gab es bisher noch nie, und eine Abhilfe dagegen ist nicht in Sicht: Die Entwicklung eines Medikaments für einen zu kleinen Markt lohnt sich nicht.

Allein in den letzten drei Monaten sind in Westafrika über 500 Menschen an Ebola gestorben – und das Leiden geht weiter. Betroffen sind Liberia, Sierra Leone und Guinea. Letzte Woche fand eine Krisensitzung mit Gesundheitsbehörden der betroffenen und der umliegenden Länder sowie internationalen ExpertInnen in Ghana statt. Sie beschlossen eine länderübergreifende Strategie, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. In erster Linie sollen die Menschen in den betroffenen Regionen über die Krankheit und den Umgang mit ihr informiert werden.

Doch was einfach klingt, ist in der Umsetzung komplex. Weil die Ausscheidungen der Erkrankten hoch infektiös sind, erfolgt die Ansteckung meistens, wenn Angehörige PatientInnen pflegen oder die Verstorbenen umarmen und waschen, wie es die Tradition im Dreiländereck gebietet. Um die Epidemie einzudämmen, ist es deshalb zwingend, Erkrankte zu isolieren und von SpezialistInnen mit Schutzkleidern zu versorgen. Doch genau da liegt das Problem: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ortet die grössten Schwierigkeiten in einem generellen Misstrauen gegenüber den empfohlenen Massnahmen sowie in traditionellen kulturellen Praktiken, die Körperkontakt einschliessen.

«Vernachlässigte Krankheiten»

Einen Impfstoff oder eine Arznei gegen Ebola gibt es bis heute nicht. Wohl ist das Virus bereits in den siebziger Jahren identifiziert worden, der nun grassierende Unterstamm war aber bis vor kurzem unbekannt. Für den derzeit aktiven Virenstamm konnten deshalb noch keine Medikamente entwickelt werden. Und da es sich finanziell für die Pharmaindustrie nicht rentiert, in die kostspielige Erforschung von sogenannten vernachlässigten Krankheiten zu investieren, wird es wohl auch nicht so schnell eine entsprechende Arznei geben. «Die Tatsache, dass die Zahl der Epidemien und der Kranken relativ niedrig ist, ist den Forschungsbemühungen nicht zuträglich», erklärt Esther Sterk, Tropenärztin bei Médecins Sans Frontières (MSF). Zudem gibt es zahlreiche tropische Krankheiten, die viel verbreiteter sind und gegen die es ebenfalls (noch) keine Medikamente gibt.

Bloss ein Prozent aller neu zugelassenen Medikamente zwischen 2000 und 2011 zielten auf vernachlässigte tropische Krankheiten. Dazu zählen verschiedene Wurmerkrankungen wie Bilharziose, Lepra, Schlafkrankheit und Flussblindheit. Und dies, obschon laut einer Auswertung der WHO die vernachlässigten Krankheiten massgeblich zu Invalidität und vorzeitigem Ableben beitragen. Das Ebolavirus ist zwar nicht so verbreitet wie die genannten Krankheiten, dafür besonders aggressiv: Laut der US-Behörde Centers for Desease Control and Prevention (CDC) birgt dieses Virus je nach Erregerstamm ein ähnliches Gefahrenpotenzial wie Milzbrand (Anthrax) oder Pocken – mit dem Unterschied, dass es gegen das Anthraxbakterium mehrere Antibiotika gibt und gegen das Pockenvirus wenigstens ein Impfstoff zu Forschungszwecken zur Verfügung steht. Im Fall von Ebola existiert bisher nichts Vergleichbares.

Zu geringe Fallzahlen?

Das Schweizer Impfunternehmen Okairos, das seit letztem Jahr zur britischen Glaxo-Smith-Kline-Gruppe gehört, nutzt gentechnisch veränderte Viruspartikel, um Impfstoffe gegen Ebola herzustellen; allerdings befinden sich diese Ansätze noch in einer frühen Phase. Auch das kanadische Unternehmen Tekmira arbeitet an einem antiviralen Medikament gegen Ebola, weitere US-Firmen forschen an möglichen Impfstoffen. Ein Mittel gegen Ebola zu finden, scheint daher technisch nicht ausgeschlossen. Aber ob ein solcher Wirkstoff Marktreife erlangen kann, ist fraglich. Einerseits bräuchte es möglicherweise verschiedene Medikamente und Impfstoffe für verschiedene Virenstämme. Das erschwert die Forschung. Andererseits, so die Argumentation der Pharmaunternehmen, sind die finanziellen und administrativen Hürden hoch und die Fallzahlen bisher zu gering, um den bereits existierenden experimentellen Impfstoff und die Medikamente zu erproben. Die Frage bleibt, ob denn alle Medikamente rentieren müssen. Laut WHO wird die Herstellung von Impfstoffen nämlich meistens von Staaten, Stiftungen und Spenden finanziert, damit die PatientInnen nichts dafür zahlen müssen.

Während die Grundlagenforschung relativ günstig ist, kostet die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen sehr viel, weil klinische Studien – im Fall von Ebola mit Säugetieren – gemacht werden müssen. Weil diese so teuer sind (bis zu einer Milliarde Schweizer Franken ist realistisch), übernehmen sie normalerweise die grossen Pharmaunternehmen. Für sie lohnt sich die Investition allerdings nur, wenn sich das auch später auszahlt. Die Kosten-Nutzen-Rechnung scheint bei einigen Tausend Erkrankungen seit den siebziger Jahren nicht aufzugehen.

Europa und USA bevorzugt

Dennoch sagt Stephan Becker, Professor für Virologie und Direktor am Robert-Koch-Institut der Universität Marburg, im Gespräch mit Radio SRF 2: «Wäre die Krankheit in Europa ausgebrochen, gäbe es vermutlich einen Impfstoff oder ein wirksames Medikament zur Behandlung. Oder zumindest wäre die Forschung stärker vorangetrieben worden.» Laut dem «Global Health Report» des IMS Institute for Healthcare Informatics engagierten sich die Gesundheitskonzerne in den letzten Jahren viel stärker in der Entwicklung von Medikamenten, die in Europa und in den USA gebraucht werden: Während 183 Produkte gegen Herzkrankheiten, 120 gegen Diabetes und 41 gegen Schlaganfall in Entwicklung sind, sind bloss 17 Medikamente gegen Malaria und 4 gegen die in den Tropen verbreitete Sepsis bei Neugeborenen in Arbeit. Marcel Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts, spricht von Ebola als «einer vernachlässigten Krankheit von vernachlässigten Menschen in vernachlässigten Systemen». Ebola sei ein wichtiges Beispiel für dieses tödliche Dreieck, aber bei weitem nicht das wichtigste.

In der gemeinsamen Erklärung im Kampf gegen vernachlässigte Infektionskrankheiten, auf die sich Pharmakonzerne, Wissenschaft und Hilfsorganisationen 2013 in Paris einigten, taucht Ebola gar nicht erst auf; zu gering ist die Verbreitung. Die meisten medizinischen Fachleute halten es deshalb für zielführender, Mittel in die Verbesserung der Hygiene und in die Aufklärung in betroffenen Gefahrenzonen zu stecken. So sagt auch die MSF-Ärztin Esther Sterk: «Selbst wenn es kein Heilmittel gibt, kann die äusserst hohe Sterblichkeit durch die Bekämpfung der Symptome reduziert werden.»

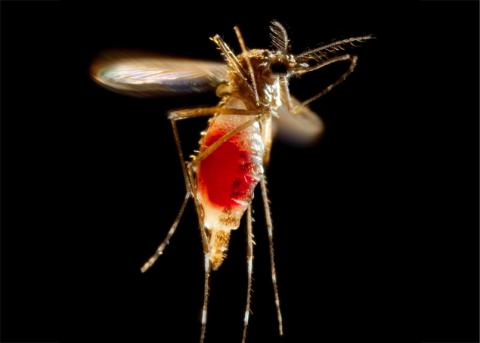

Ebola: Die Symptome

Wenn ein Mensch mit dem Ebolavirus infiziert wird, entwickelt er nach einer kurzen Inkubationszeit hohes Fieber. Ohne Diagnose erinnert der Krankheitsverlauf vorerst an Malaria. Doch dann leiden die Infizierten zusätzlich an Kopf- und Muskelschmerzen, Bindehautentzündung und schliesslich an starkem Durchfall. Die Zahl der Blutplättchen, die normalerweise die Blutgerinnung garantieren, fällt ab, innere und äussere Blutungen treten auf. Das Virus breitet sich über das Blut aus. Bis zu neunzig Prozent der Infizierten sterben daran. Wenn die Erkrankten allerdings isoliert und intensivmedizinisch betreut werden – primär mit Flüssigkeitszufuhr und Schmerzmitteln – können rund sechzig Prozent der PatientInnen überleben.