«Das Ende der Megamaschine»: «Die Saga des Fortschritts ist nicht haltbar»

Warum setzen wir weiterhin auf Wachstum und Profit, obwohl immer klarer wird, dass das den Planeten zerstört? Der Historiker Fabian Scheidler sucht Antworten in den letzten 5000 Jahren – und findet einiges.

«Ich wollte tiefer graben», sagt Fabian Scheidler. Debatten über den Neoliberalismus hatte der deutsche Historiker und Theaterregisseur in den letzten Jahren viele geführt. Doch ein Gefühl habe ihn nicht losgelassen, sagt er: Die Analyse des Neoliberalismus reiche nicht aus, um die Krisen der Gegenwart zu verstehen. «Was hindert uns heute daran, den nötigen Wandel auf den Weg zu bringen? Wenn das Verhalten einer Person verrückt scheint, hilft es, ihre Geschichte zu erzählen. Das gilt auch für ganze Gesellschaften.»

Das Resultat ist ein erfolgreiches Buch: «Das Ende der Megamaschine». Es reist zuerst 5000 Jahre in die Vergangenheit, zu den ersten Stadtstaaten Mesopotamiens, und analysiert, wie Menschen Macht über Menschen bekamen, wie es das vorher nie gegeben hatte. Dann macht es einen Sprung in die frühe Neuzeit und zeichnet die Entstehung und Expansion des Kapitalismus nach. Die «Megamaschine» Kapitalismus stosse heute an zwei Grenzen: eine innere – «das System erstickt an seiner eigenen Produktivität» – und eine äussere, die Tragfähigkeit der Erde.

Wer so grosse Fragen stellt, läuft Gefahr zu vereinfachen – wie die vielen VerschwörungstheoretikerInnen, die das Unbehagen am Kapitalismus in gefährlich simple Antworten übersetzen. Doch Fabian Scheidler gelingt es, trotz grosser Bögen genau zu bleiben. «Ich wollte zeigen, dass nicht ein paar Leute von der US-Zentralbank die Welt regieren. Ich finde diese Theorien extrem gefährlich.»

Scheidler hat nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine bemerkenswerte psychologische Geschichte des Kapitalismus geschrieben. «Die Fixierung der westlichen Zivilisation auf die Zukunft, sei sie im Himmel oder auf Erden, hat ihren Ursprung in einer umfassenden kollektiven Traumatisierung», schreibt er. «Wem ständig der Boden unter den Füssen weggezogen wird, der kann nur rennen, um neuen festen Grund zu erreichen.»

Den Beginn dieser Reihe von Traumatisierungen ortet er in der Antike: Das Christentum entstand als Religion von Unterdrückten des Römischen Reichs – in einer Zeit, als Massenkreuzigungen ein beliebtes Mittel der Aufstandsbekämpfung waren. Das Christentum war von Anfang an besessen von der Apokalypse, dem Untergang der alten Welt, aus dem eine neue, bessere entsteht – und diese Besessenheit blieb, als es zur Herrschaftsreligion wurde, die sich die Erde untertan machen wollte. «Es ist eine bittere Pointe der Geschichte, dass die Vision totaler Macht über die Schöpfung ursprünglich einem Impuls der Revolte gegen die Macht entsprang.»

WOZ: Fabian Scheidler, Sie brauchen oft das Wort «System». Ein Begriff, der ziemlich undifferenziert sowohl von links wie von rechts benutzt wird. Ist es das richtige Wort?

Fabian Scheidler: Ich denke schon. In einem System sind alle Teile aufeinander angewiesen, und das Ganze ist mehr als die Summe dieser Teile. Unser System besteht nicht nur aus der Ökonomie – der moderne Verwaltungsstaat und die Armee entstanden in enger Verbindung damit. Es ist ein Mythos, dass sich der Kapitalismus aus dem Pioniergeist freier mutiger Händler entwickelt habe: Ohne Militärmacht wäre er nicht möglich gewesen. Staat und Markt sind kein Gegensatz, sondern bis heute aufeinander angewiesen.

Ihre Darstellung der frühen Neuzeit ist recht schockierend: Ein Gemetzel folgt dem anderen …

Es gibt bis heute eine grosse Saga des Fortschritts, die diese Epoche als Zeit der Befreiung aus den Fesseln des Aberglaubens begreift. Die extreme Gewalt, die mit der Expansion Europas verbunden war, gilt als Ausrutscher, als Kinderkrankheit der Zivilisation, aber letztlich geht der Zug unaufhaltsam Richtung Zivilisierung. Diese Erzählung ist historisch nicht haltbar. Die frühe Neuzeit war im Gegenteil der Beginn einer Kette von Völkermorden, die bis ins 20. Jahrhundert reicht. Und häufig zeichnet man dabei die Konfliktlinien falsch.

Wie verliefen sie denn?

Angeblich standen sich da zwei Prinzipien gegenüber: «Tradition gegen Moderne» oder «Religion gegen Aufklärung». Aber die Geschichte läuft quer durch diese Felder. Es geht etwa um die Frage, wie Gewalt legitimiert wurde: Zuerst lieferte das Christentum die Legitimation – «Wir haben die bessere Religion, darum dürfen wir in Amerika einfallen». Die Aufklärung beendete die Gewalt überhaupt nicht: Nun wurde einfach die «Zivilisation» zur Legitimation. Religion ist ein Sammelbegriff für völlig gegensätzliche Strömungen: Es gab in der frühen Neuzeit auch soziale Bewegungen, die sich auf Jesus beriefen und gegen Staat und Amtskirche revoltierten.

Sie betonen die brutale westeuropäische Geschichte. Aber es gab doch auch ausserhalb Europas unmenschliche Systeme.

Natürlich. Aber das Besondere an Europa seit der frühen Neuzeit ist die extreme wirtschaftliche und militärische Dynamik. Das Kapital war von Anfang an transnational organisiert, während Staaten wie Frankreich und England miteinander konkurrierten und überall verschuldet waren. Wer mehr Geld hatte, konnte grössere Heere finanzieren, und dafür brauchten die Herrscher das Kapital der Händler. Das war im arabischen Raum anders: Dort war das Handelssystem im Hochmittelalter weiter entwickelt als in Europa, aber die Händler standen dem Staat fern. Auch China hatte eine sehr entwickelte Handelsflotte, doch um 1430 liess sie der Kaiser stilllegen, weil er sich von den Händlern in seiner Macht bedroht fühlte. Europäische Herrscher waren schon viel zu abhängig, um das zu tun. So setzte China auf Stabilität, Europa auf Expansion.

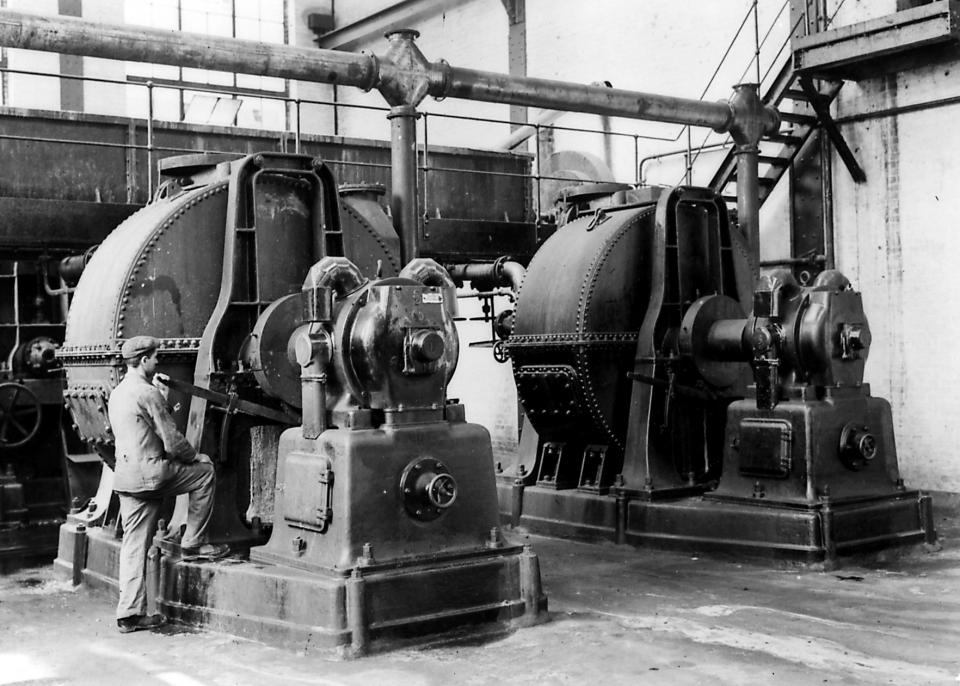

In jener Zeit waren, wie Sie schreiben, «führende Kreise geradezu besessen von der Idee der Maschine». Warum?

Das Rechnen wurde in der frühen Neuzeit ungeheuer wichtig – einerseits mit den ersten Aktiengesellschaften, aber auch mit den immer grösseren Armeen. 100 000 Mann organisieren, das geht nicht so einfach. Im 17. Jahrhundert führte man in Holland den Drill ein, gab jede Bewegung der Soldaten minutiös vor: Sie sollten funktionieren wie Maschinen. Dazu kamen die technischen Erfindungen – die Uhr, erste Rechenmaschinen, die Hebewerke im Bergbau. Und als Folge von alldem begannen viele Philosophen zu glauben, dass auch Lebewesen Maschinen seien.

Könnte man die Militarisierung also als erste Industrialisierung bezeichnen?

In vieler Hinsicht, ja. Die ersten grosstechnischen Apparaturen kamen im Bergbau und in der Rüstungstechnik auf. Beides hängt zusammen – das Metall brauchte man ja für Waffen und Rüstungen. Man verstand damals schon viel von Mechanik, aber wenig von Biologie: Heute ist klar, dass die Idee des Universums als Maschine ein reduktionistischer Irrweg ist. Trotzdem prägt sie Teile der Naturwissenschaften bis heute. So halten viele den Klimawandel für ein Problem, das sich mit rein technischen Mitteln lösen lässt.

1968 erscheint in Ihrem Buch als Lichtblick – war dieses Jahr wirklich so wichtig?

1848 war vermutlich ebenso wichtig. Aber ich habe die Zeit, die uns näher ist, stärker in den Vordergrund gerückt. Ich bin ja auch 1968 geboren. Und ich war davon betroffen, weil meine Mutter in der Folge der zweiten Frauenbewegung einen Beruf ergriff: Sie wurde Theaterfotografin. Die 68er-Bewegung hat das System auf sehr fundamentale Weise herausgefordert, weil sie nicht nur die Ökonomie, sondern auch das Militär infrage gestellt hat. Nie zuvor wurde im Westen ein laufender Krieg derart kritisiert wie der Vietnamkrieg. Seither ist es schwieriger geworden, Angriffskriege zu führen. Auch die Erziehung wurde infrage gestellt, die Bildung, die Medien – zum ersten Mal hatten Politiker Angst vor Reportern! Die Herrschaftsverhältnisse gerieten wirklich durcheinander.

Mit dieser Bewegung hatten die Mächtigen nicht gerechnet.

Nein. Am Anfang waren sie überfordert und reagierten ziemlich hilflos. Aber dann fanden sie einen Dreh: Der Anspruch der Achtundsechziger, sich von staatlicher Autorität zu befreien, bot einen Anknüpfungspunkt für neoliberale Theorien – obwohl die Achtundsechziger nicht den Sozialstaat, sondern den Disziplinarstaat ablehnten. Die Verfechter des Neoliberalismus behaupten, sie seien gegen den Staat. Tatsächlich sind sie aber darauf angewiesen, dass der Staat die Verluste begleicht, wenn die Blase platzt. Das geht seit 500 Jahren so! Die Britische Ostindien-Kompanie zum Beispiel wurde im 18. Jahrhundert immer wieder vom Staat freigekauft – weil sie systemrelevant war, «too big to fail». In der Logik des Systems ist das folgerichtig: Denn nur solche Monopolgewinne ermöglichten die enorme Kapitalakkumulation in Europa.

Auch wenn der Staat oft eine zweifelhafte Rolle spielte: Einiges an ihm ist doch erhaltenswert.

Sicher. Soziale Bewegungen haben dem Staat, der einst ein reines Repressionsorgan war, in den letzten 200 Jahren einiges abgetrotzt: ein Gesundheitssystem, Renten, öffentliche Bildung. Das sind enorme Errungenschaften, die es zu verteidigen gilt.

Welche Strategien halten Sie für sinnvoll?

Was wir brauchen, ist ein Ausstieg aus der Logik der endlosen Geldvermehrung. Es geht um eine Wirtschaft, die am Gemeinwohl und nicht am Profit orientiert ist, auf Kooperation statt Konkurrenz beruht. Dafür müssen wir die Rahmenbedingungen verändern, um die Inseln des Gemeinwohls auszuweiten, die es heute schon gibt. Auch der Aufbau von selbstorganisierten Strukturen von unten spielt eine wichtige Rolle, etwa Genossenschaften für die Energieversorgung. Kluge Ansätze dafür gibt es, das ist nicht das Problem …

Sondern?

Vieles steckt noch in Nischen fest. Und oft, wenn solche Versuche aus der Nische kamen – etwa in der Pariser Commune oder in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg –, schlug sie das Militär nieder. Die Kurden haben heute auch eine bemerkenswerte Selbstorganisation aufgebaut in Rojava, dem de facto autonomen Gebiet in Syrien, und werden massiv von der Türkei beschossen. Zum Glück ist zumindest in Westeuropa militärisches Eingreifen heute viel schwieriger zu legitimieren als vor hundert Jahren. Es gibt Freiräume, wir können mehr wagen.

Sind Sie optimistisch?

Wir bewegen uns in eine chaotische Übergangsphase hinein. Die Gefahr besteht, dass autoritäre und rassistische Kräfte die Oberhand gewinnen. Ich sehe in der gegenwärtigen Situation aber auch Chancen. Entscheidend ist, ob sich Menschen, die für einen sozialen und ökologischen Wandel streiten, organisieren können. Damit sie in Krisensituationen politische Räume besetzen können, statt das Feld den Rechten zu überlassen. Der Umgang mit geflüchteten Menschen ist dafür eine Probe aufs Exempel: Lassen wir es zu, dass sich die Staaten einmauern, oder gelingt es uns, eine Kultur der Solidarität aufzubauen?

Fabian Scheidler: «Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation». Promedia Verlag. Wien 2015. 272 Seiten. 32 Franken.

Fabian Scheidler

Der Journalist, Theater- und Buchautor Fabian Scheidler (47) hat Geschichte, Philosophie und Theaterregie studiert.

2009 hat er das unabhängige Internetfernsehmagazin Kontext TV mitgegründet, zu dessen Schwerpunkten globale Gerechtigkeit, Ökologie und soziale Bewegungen gehören. Er lebt in Berlin.