Peter Liechti: «Vaters Garten»: «Ich bin der Sohn, aber ich bin auch der Regisseur»

Max und Hedy Liechti sind uns schon einmal begegnet. In seinem Essayfilm «Hans im Glück. Drei Versuche, das Rauchen loszuwerden» (2003) stattet der in Zürich lebende Filmemacher Peter Liechti seinen Eltern einen Besuch in St. Gallen ab. Er findet sie beim Putzen der Wohnung und filmt sie auch dabei, das rüstige Paar ist sichtbar erfreut. «Tust du uns verewigen?», sagt die Mutter lächelnd in die Kamera, bevor er sich winkend wieder verabschiedet.

Nun hat Liechti seine Eltern, beide inzwischen über achtzig, zu den Hauptfiguren seines neusten Films gemacht. Dieses Mal ist er kein flüchtiger Besucher. In «Vaters Garten» kehrt der Sohn über ein Jahr lang immer wieder «nach Hause» zurück und begegnet seinen Eltern mit einer Reihe von Fragen über ihre Vergangenheit und ihr Leben als Paar. Neben den Gesprächen beobachtet er sie wie ein Ethnologe: beim Einkaufen, Kochen, Essen, Schlafen, beim Arztbesuch, in der Bibelgruppe, im Schrebergarten, an einem Fest mit Nachbarn.

Ein Leben, das äusserst vertraut wirkt und gleichzeitig melancholisch anmutet. Denn: Es ist auch langsam am Verschwinden, zusammen mit der Aktivdienstgeneration und einem betont altmodischen Kleinbürgertum in der (Deutschschweizer) Provinz, ohne Smartphone, aber mit Hemden, die noch gebügelt werden wollen. In «Vaters Garten. Die Liebe meiner Eltern» verewigt Liechti tatsächlich die Alltagsrituale seiner Eltern, doch er dringt auch hinter deren Fassade, um Unbequemes zu thematisieren. Denn Pünktlichkeit und Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein und Demut haben auch ihre Schattenseiten.

Familiendrama als Puppentheater

Da ist einerseits die aufopfernde Mutter, die Tabletten gegen Depression schluckt und Trost in einem evangelikalen Glauben findet. Zum Ärger ihres Mannes besteht sie darauf, ihre AHV-Rente selbst zu disponieren, meist zu karitativen Zwecken. Über ihr eigenes bisschen Geld zu verfügen: Das war ein spätes, wenn auch kleines Stück Emanzipation. Der Vater wiederum, ein ehemaliger Versicherungsbeamter und noch immer leidenschaftlicher Buchhalter, findet seinen Halt in klaren Regeln und Tagesabläufen. Er zeichnet die Gemüsebeete für den Schrebergarten peinlich genau und weigert sich partout, in der dunklen Stube eine Deckenlampe zu montieren, weil er die Bohrlöcher in der Mietwohnung nicht verantworten mag. Als der Sohn ihn fragt, ob er als Grenzsoldat in der Kriegszeit dem Feind begegnet sei, beschreibt er Menschen, die an der Grenze lauerten – meint aber damit die Flüchtlinge, die er zurückweisen musste.

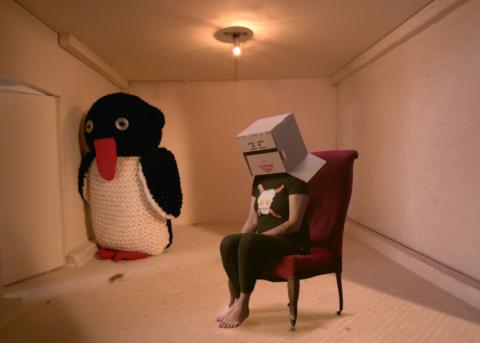

Um diese Schattenseiten besser zu beleuchten, inszeniert Liechti einen Teil der Gespräche als Kaspertheater. Mutter und Vater werden durch zwei niedliche Hasenpuppen verkörpert. Ihre realen Aussagen werden aus dem sankt-gallischen Dialekt ins Bühnendeutsche übersetzt und von Schauspielstimmen gesprochen. Durch diese Überhöhung wirkt der Film gnadenloser, aber auch humorvoller. «Ich wusste, dass unsere Gespräche auch schwierige Bereiche streifen würden, und ich konnte mir erst nicht vorstellen, die Eltern so zu exponieren», erklärt Liechti. «Das Kaspertheater ist die reduzierteste Form von Theater, die es überhaupt gibt. Es war ein Schutz – und nicht nur für sie.»

Peter Liechtis eigene Figur im Puppenspiel ist kein Hase, sondern eine Karikatur des Künstlers, mit Glatzkopf und schwarzem Rollkragenpullover, der zu krachender Musik tobt, wenn er die Aussagen der Eltern besonders schlimm findet. Der Kasper eben. «Eine sehr ambivalente Figur», so Liechti. «Der Kasper ist der Störenfried, der Rebell, antiautoritär. Gleichzeitig ist er aber derjenige, der das Spiel leitet. Ich bin der Sohn, aber ich bin auch der Regisseur.»

Die eigenen Eltern als Puppenspielfiguren zu inszenieren, erinnert zwar an das psychotherapeutische Verfahren der Familienaufstellung. Während der Dreharbeiten hat Liechti tatsächlich eine Psychologin als Beraterin konsultiert. Hier wird das Spiel aber mit einem grossen Augenzwinkern geführt. Denn in «Vaters Garten» darf durchaus auch gelacht werden. «Je abgründiger die Situation, desto mehr Komik schleicht sich ein», sagt Liechti. «Das Lachen befreit. Es macht dich im wörtlichen Sinn wieder frei – für die nächsten Hammerschläge, die kommen!»

Ein Kammerspiel im Hier und Jetzt

Ein Merkmal von Liechtis Filmen ist immer seine feinfühlige, sinnliche Kameraarbeit. In Werken wie «Hans im Glück» und «The Sound of Insects» (2009) schöpft er aus seinem persönlichen Bildarchiv und mischt Aufnahmen assoziativ zusammen, um Stimmungen zu verdichten. In «Vaters Garten» verzichtet er ganz auf Archivmaterial: keine alten Familienfilme auf Super 8, keine obligaten Kindheits- oder Hochzeitsfotos. Abgesehen von den verfremdeten Puppenspielszenen bleibt der Film im Hier und Jetzt der elterlichen Welt und unterstreicht dabei das Gefühl eines Kammerspiels. An stimmungsvollen Bildern fehlt es aber nicht. Liechti hat stets ein Auge für bezeichnende Details, wie etwa den herbstlichen Baum im Hof oder das Konfitüreglas auf dem Frühstückstisch, und ein Gespür für den unaufhaltsamen Wechsel der Tages- und Jahreszeiten. In einer Szene schleicht seine Kamera durch die nächtliche Wohnung und verwandelt Alltagsgegenstände in Traumbilder, die den Träumen der Eltern entstammen könnten.

Für wechselnde Stimmungen sorgt auch die Tonspur. Mal ist es kreischende Experimentalmusik, mal Johann Sebastian Bach – oder alles dazwischen. Es sei schwierig gewesen, sagt Liechti, «einen Klang zu finden, der mir entspricht und gleichzeitig für sie stimmt». Eine Lösung war die Hammondorgel, ein modernes Instrument, das in der Jugend des 1951 geborenen Regisseurs seinen Höhepunkt erreichte und unverkennbar an die Sounds der sechziger und siebziger Jahre erinnert. Somit übernimmt die Musik auch die Funktion eines Kommentars und evoziert den epischen Generationenkonflikt jener Jahre, der auch bei den Liechtis seine Spuren hinterlassen hat.

Dass die Themen des Films durchaus universellen Charakter haben, zeigt auch seine anhaltende internationale Karriere. Nicht nur in Berlin oder Linz, sondern auch in St. Petersburg, Buenos Aires, im südkoreanischen Busan und in Montreal wusste das Filmfestivalpublikum mit den Liechtis und ihrer Geschichte etwas anzufangen. Der Regisseur: «Ich glaube, je regionaler du bist, desto mehr entsprichst du einem universalen Anspruch. Etwas, das wirklich im Regionalen authentisch bleibt, werden die Leute viel besser verstehen als etwas Pseudointernationales.» Das Regionale wird auch im Film zelebriert, etwa wenn Max Liechti voller Stolz eine riesige St. Galler Bratwurst in die Kamera hält. Es wehen keine Schweizer Fahnen im Film, aber es bleibt immer unverkennbar, wo man ist – und isst.

«Wie ähnlich wir uns sind»

«Es ist ein Wunder», kommentiert die Mutter in einer Szene, «dass wir noch zusammen sind.» Dass es im Film schliesslich um «die Liebe der Eltern» gehen würde, ahnte Liechti am Anfang nicht. Nach jahrelangem Ausweichen wollte er einfach seinen Eltern wieder begegnen, sie besser verstehen. «Mir ist erst nachher klar geworden, dass ich einen Film über die Liebe gemacht habe», sagt er. «Ich habe ein Leben lang versucht, mich möglichst abzusetzen von der Welt meiner Eltern. Jetzt bin ich manchmal total erschrocken, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Bei diesen langen Dreharbeiten habe ich bei mir selbst die Spiessigkeit wahrnehmen müssen, die ich sehr gerne verdrängt hatte. Ich habe mich klar erkannt als Sohn dieser beiden Menschen.» Vielleicht ist es gerade dieses Vermächtnis – der Ordnungssinn des Vaters, die Schwermut der Mutter –, das ihn zum begabten und präzis arbeitenden Filmemacher macht, der weiss, wie man Stimmungen in Bildern erzählt und 180 Stunden Rohmaterial – wieder in Zusammenarbeit mit der Cutterin Tania Stöcklin – zu einem 90-minütigen Film verdichtet. Er lacht auf diese Frage: «Gute Buchhaltung, ja!»

«Klartext» : Das Buch zum Film

«Klartext» – so lautet der Titel von Peter Liechtis neuem Buch, und Klartext wird auch gesprochen. Das Buch versammelt die Gespräche, die der Filmemacher während der Dreharbeiten zu «Vaters Garten. Die Liebe meiner Eltern» (vgl. Haupttext) geführt hat. Erstaunlich offen und ehrlich sind die Fragen wie die Antworten – und sie geben einen erschütternden Einblick in ein gemeinsames Leben, bei dem jeder für sich geblieben war.

Liechti führte die Gespräche alleine mit der Mutter und alleine mit dem Vater – stellte ihnen aber dieselben Fragen. So erhält er zum Teil völlig unterschiedliche Geschichten. Dass die Mutter sich einmal hatte scheiden lassen wollen von ihrem Mann, weiss dieser nicht mehr. «Also meines Wissens, nein. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich würde dir das nicht schriftlich geben …»

Liechtis Eltern sind ein ungleiches Paar. Während die Mutter gerne gereist wäre und viel las, liebte der Vater das Turnen, das Zusammensein mit Kollegen, und später kam der Schrebergarten dazu. Wer zu Hause das Sagen hat, ist klar – auf die Frage des Sohnes: «Wer von euch bestimmt in dieser Wohnung, wenn Uneinigkeit herrscht?», antwortet der Vater: «Dafür haben wir kein Reglement. Nein, das brauchen wir nicht. Wir beraten uns gegenseitig, und das, was mich überzeugt, das machen wir dann.»

Der Sohn versucht, diese Beziehung zu erfassen, das Leben in diesem von Normen und Regeln eingeschränkten Mikrokosmos zu verstehen. Die Gespräche ergänzt Liechti mit persönlichen Gedanken, die seine Hilflosigkeit illustrieren: «Mein ‹System›, gedanklich und seelisch weiterzukommen, ist nur eines unter vielen. Es fällt mir trotzdem nicht leicht, auch andere zu akzeptieren, und richtig verstehen werde ich sie wohl nie.»

Sowohl als Ergänzung zum Film wie auch als eigenständiges Werk ist «Klartext» ein aufschlussreiches Buch und ein kleines Stück Zeitgeschichte.

Silvia Süess