Kost und Logis: Freiwillig Objekt sein

Hin und wieder stellt sich Karin Hoffsten in den Dienst der Wissenschaft

In Zürich, einer Stadt mit zahlreichen Bildungs- und Forschungsinstitutionen, suchen Studierende häufig Proband:innen für Studien im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten.

Da ich neugierig bin, diene ich ihnen gern als Forschungsobjekt. Man kann ja vorher lesen, worauf man sich einlässt; wie Frankensteins Geschöpf oder der bedauernswerte Wissenschaftler, der sich beim Versuch einer Teleportation versehentlich mit einer Fliege mischte, will ich schliesslich nicht enden. Alle Experimente, an denen ich bisher teilgenommen habe, waren harmlos und bestenfalls sogar gesundheitsfördernd.

So wollte Frau R. an der ETH «die Durchführbarkeit und Akzeptanz eines Intervallausdauertrainings mit einem Videospiel» evaluieren. Während vier Wochen fuhr ich dreimal wöchentlich auf den Hönggerberg, wo ich Aufgaben auf einem Bildschirm lösen musste, indem ich möglichst schnell mit den Füssen auf vier Bodenplatten drückte. Also hopste ich 35 schweisstreibende Minuten lang vor, zurück, rechts oder links, was ich ohne Terminverpflichtung sicher nicht getan hätte. Es hat mir nicht nur Spass gemacht, sondern auch meine Fitness verbessert – zumindest damals.

Als weniger erfolgreich empfand ich eine «Ballstudie» an der Universität. «Falls Sie eine Brille oder Kontaktlinsen haben, sollten Sie diese während der Studie tragen», hiess es in der Einladung. Dass ich einen rund vier Meter entfernt stehenden Papierkorb mit zahllosen Tennis- und Tischtennisbällen dann doch nur sehr selten traf, lag jedenfalls nicht an meinem Sehvermögen. Ich weiss nicht mehr, was getestet wurde; sollte es meine Zielgenauigkeit gewesen sein, wars ein Fiasko.

Dann steckte ich unter einer nassen Elektrodenkappe, die schon ziemlich nach Science-Fiction aussah und der ich wegen meiner Frisur misstraute. Mit ihr wurde die «Stabilität von kognitiven Fähigkeiten mittels EEG und Augenbewegungskamera» untersucht. Eigentlich wollte ich damit nur in Erfahrung bringen, wie gut mein Hirn noch funktioniert, was – wie ich später hörte – auch die Motivation anderer Teilnehmer:innen gewesen war.

Zur Vorbereitung einer «Studie zur dynamischen Gangstabilität» auf dem Laufband traute ich mich – abgeschreckt durch zahlreiche Videos mit Leuten, die ungewollt runterfliegen – erstmals in meinem Leben auf ein solches. Dass es dann schon genügend Interessierte gab, machte nichts: Ich profitierte trotzdem.

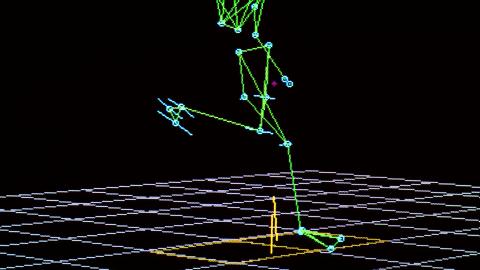

Kürzlich führte mich die Neugierde wieder in die ETH, wo Frau S. den «Einfluss der visuellen Darstellung eines Avatars auf das motorische Verhalten» untersucht. Hinter der abstrakten Formulierung verbirgt sich eine ausgezeichnete Idee: Patient:innen, die einen Schlaganfall erlitten, sollen die Möglichkeit haben, zu Hause bestimmte Bewegungsabläufe zu üben, indem sie am Bildschirm den Bewegungen eines Avatars folgen. Jetzt habe ich endlich auch einen Avatar – ganz ohne Metaverse.

Trotz aller Neugier ist sich Karin Hoffsten sicher, dass sie niemals an einem Medikamententest teilnehmen wird.