Klima als Kulturphänomen: «Das ist die typische Haltung der Moderne: Der Mensch stemmt sich gegen die Natur»

Blick zurück in die Zukunft: Die Germanistin Eva Horn findet es falsch, das Klima nur als naturwissenschaftliches Thema zu sehen. Sie plädiert für ein planetarisches Denken, das Natur und Kultur wieder zusammenbringt.

WOZ: Frau Horn, nach Ihrem Buch «Zukunft als Katastrophe» arbeiten Sie derzeit an einer Kulturgeschichte des Klimas. Was interessiert eine Germanistin am Wetter?

Eva Horn: Wetter und Klima sind alte Themen der Literatur, denken Sie nur an die vielen zauberhaften Frühlingsgedichte der Goethe-Zeit oder auch eindrucksvolle barocke Texte über Gewitter und den grimmigen Winter. In der gesamten Kulturgeschichte des Abendlands spielt das Klima eine wichtige Rolle, allerdings anders, als wir uns das heute vorstellen.

Wie äussert sich denn dieses andere Verständnis von Klima?

Von der Antike bis ins späte 18. Jahrhundert galt es als ein kulturbestimmendes Phänomen: Welche politischen Systeme sich etablieren, wie sich die Mentalität der Bewohner ausprägt, wie die Architektur aussieht – all das wurde mit dem Klima in Verbindung gebracht. Kulturen, so fand man, richten sich ein in ihrem Klima, mit ihren sozialen Institutionen, ihrer Religion – sogar die Kunst, dachte man, entspricht den Einwirkungen des Klimas. Man kann diese Sichtweise deterministisch finden, aber sie reflektiert ökologische Rahmenbedingungen von Gesellschaft, und davon kann man heute durchaus lernen.

Was denn zum Beispiel?

Besonders schön sichtbar wird diese Klima-Auffassung in Montesquieus «Vom Geist der Gesetze» von 1748. Da denkt Montesquieu intensiv über geopolitische Bedingungen von Staaten nach – ein Flächenstaat auf dem Kontinent muss sich anders aufstellen als zum Beispiel ein Inselstaat. Und im 14. Kapitel des Buches behandelt er den Einfluss des Klimas auf politische Systeme. Das ist bei ihm allerdings sehr einfach gedacht: Heiss und kalt beeinflussen den Körper in unterschiedlicher Weise, sagt Montesquieu, die Hitze macht den Körper schwach und kraftlos, die Kälte dagegen zieht die Fasern zusammen und gibt den Körpern einen besseren Muskeltonus, sodass sie stärker werden …

Klingt übel tendenziös. Im Norden ist es kalt, weswegen der Norden besser und stärker sei als der Süden …?

… weswegen der Norden andere politische Strukturen braucht als der Süden. Das klingt natürlich extrem schablonenhaft, aber dahinter steckt die generelle Idee, dass wir unsere gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen nicht völlig unabhängig von den ökologischen Bedingungen verstehen sollten, unter denen sie sich entfalten. Heute mögen wir diese Argumentation platt finden. Aber vielleicht ist das auch unser blinder Fleck, dass wir die Tatsache, ob es warm oder kalt ist, feucht oder trocken, für irrelevant halten. Montesquieu jedenfalls würde sagen, dass sich eine Gesellschaft im Klima «einrichtet» und ihre Institutionen entsprechend anpasst.

Würden Sie das auch sagen?

Es ist zumindest interessant, darüber nachzudenken. Montesquieus Position ist auch nicht ganz so deterministisch, wie es auf den ersten Blick aussieht. Er vergleicht zum Beispiel China und Indien als zwei Länder, die in heissen Zonen liegen. Man muss anmerken, dass er sein ganzes Wissen aus Reiseberichten hat, die natürlich keine realistischen Beschreibungen sind. Montesquieu sagt: Die Inder macht die Hitze weich. Deshalb der Fatalismus der Religion, das Kastenwesen, die Tendenz, sich aus der Welt zurückzuziehen. Bei den Chinesen ist es teils genauso heiss, aber die haben ein politisches System entwickelt, das den Kult der Arbeit fördert. Man kann sich also gegenüber der Hitze unterschiedlich verhalten, Institutionen wählen, die sich der Hitze entgegenstemmen, oder solche, die sich der Hitze hingeben.

Montesquieu legte sich seine Argumente also so zurecht, wie es grade passt.

Das ist natürlich alles sehr krude, aber mich interessiert an solchen alten Gedankenspielen, dass sie Kultur und Natur in ein Verhältnis der gegenseitigen Beeinflussung bringen, ohne die menschliche Freiheit ganz einfach deterministisch zu leugnen.

Anders als die Moderne?

Eben. Die Moderne will alle natürlichen Faktoren aus dem Sozialen entfernen. Hier geht es darum, das Soziale nur noch durch das Soziale zu erklären, die Natur aus der Natur. Das 19. Jahrhundert entwickelt daher einen Klimabegriff, der rein der Natur zuzuschlagen ist und sich stark auf meteorologische Messungen stützt. Das bedeutet auch, dass man Daten sammelt und sie standardisieren muss. Man braucht geeichte Instrumente, genaue Vorgaben, in welcher Höhe über dem Boden Messungen durchgeführt werden und so weiter – und diese Standardisierung muss weltweit stattfinden. Auch im Habsburgischen Reich gibt es derartige wissenschaftliche Grossunternehmungen. Ende des 19. Jahrhunderts begann man, dieses Reich mit seinen sehr unterschiedlichen Landschaften – vom alpinen Hochgebirge bis zur ungarischen Steppe und der kroatischen Küste – durch Messungen und genaue Beschreibungen klimatisch zu erfassen. Das würde ich «die Meteorologisierung des Klimas» nennen.

Was genau verstehen Sie darunter?

Klima ist jetzt nicht mehr ein Ortsfaktor, der eine Lebensform bestimmt, sondern es wird definiert als «durchschnittliches Wetter», etwas, das man nicht erfahren, nur noch errechnen kann. Erst auf dieser Basis kann man auch von so etwas wie «globalem Klima» sprechen. Jemand in der Antike hätte gesagt: «Klima bezeichnet einen Ort – ein ‹globaler Ort› ist einfach Unsinn.» Wir reden heute von einem «globalen Klima», das nirgendwo gemessen werden kann, das eine reine Rechenoperation ist, eine hyperkomplexe und abstrakte Angelegenheit. Und deshalb gibt es auch die Neigung, das anzuzweifeln: «Bei uns war der letzte Winter kalt, also gibt es keine globale Erwärmung.»

Aber es ist doch gegenwärtig extrem wichtig, dass wir unabhängig vom Ort über das Klima reden.

Es ist fraglich, ob es uns weiterhilft, ausschliesslich mit diesen allgemeinen, extrem abstrakten Klimabegriffen zu rechnen und über sie zu streiten, wenn niemand sich etwas darunter vorstellen kann. Deshalb finde ich das alte Konzept so interessant, das Klima und Kultur zusammenbringt. Es gibt nicht viele Positionen, die das heute noch tun. Sie finden das bei Autoren wie Peter Sloterdijk, Hartmut und Gernot Böhme oder auch dem Japaner Tetsuro Watsuji, die uns auffordern, darüber nachzudenken, in welchen Atmosphären wir leben. Es wäre wichtig, unser subjektives Befinden, aber auch unser soziales Sein an klimatische atmosphärische Phänomene zurückzubinden. Das heisst zunächst einmal, eine individuelle und kollektive Sensibilität zu entwickeln. Wir müssen wieder lernen, Klima zu beobachten und zu empfinden, und das tun wir vor Ort.

Sie würden sagen: Zurück nach draussen?

Zurück nach draussen und Bewusstsein für das, was Klima mit uns macht. Das schliesst eine Beobachtung seiner Wandlungen mit ein. Wir haben ja die Tendenz, Klima komplett zu externalisieren; durch Kleidung, durch klimatisierte Räume. «Brave the weather», das ist die typische Haltung der Moderne: Der Mensch stemmt sich gegen die Natur. Gleichzeitig leiden wir ja doch unter Phänomenen wie Wetterfühligkeit, der «klimatisch-saisonalen Verstimmung», der Traurigkeit, die uns überfällt, wenn der Winter da ist und wir nicht mehr genug Sonnenlicht bekommen, alles abgestorben ist. Es gibt ja diese Empfindsamkeit gegenüber klimatischen Verhältnissen. In Zeiten des Klimawandels sollten wir vielleicht auch eine Empfindsamkeit dafür entwickeln, dass der Neusiedler See schrumpft und die Winzer ihre traditionellen Weinsorten nicht mehr anbauen können, weil es zu heiss wird.

Was ist also Ihr Projekt?

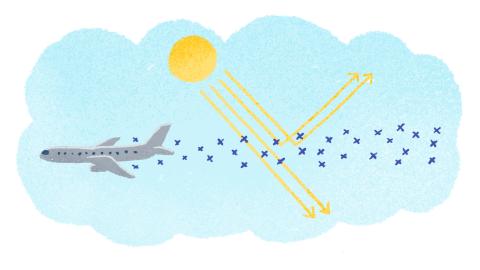

Das Klimawissen zu rekonstruieren und es zu modernisieren. Ich schreibe gerade eine Geschichte des Klimadenkens, aber auch der ästhetischen Darstellungen von Wetter und Klima. Ein Aspekt dabei ist, dass Klima Ortsverhältnisse beschreibt; ein anderer ist das Klima als Transportsystem, es verbindet jeden Ort auf der Erde mit jedem anderen. Schon Aristoteles beschreibt die Meteorologie als Lehre vom Schwebenden, von den Strömungen der Luft und dem, was sie so mit sich bringen: Hagel, Dampf, Blitze. Man kann die Atmosphäre als ein System von Strömen und Dynamiken auffassen, das so etwas möglich macht wie «das Planetarische». Wir reden heute von Globalisierung, die alles mit allem verbindet – aber vielleicht wäre es in Zeiten des sich wandelnden Klimas wichtiger, von Planetarisierung zu sprechen.

Was wäre denn damit gewonnen?

Der Klimawandel verbindet den westlichen Lebensstil mit den Überschwemmungen und Dürren an ganz anderen Orten. Wenn wir das Klima als grosses planetarisches Transportsystem ernst nehmen, dann geht es – mit Bruno Latour gesprochen – politisch darum, sich als Bürger nicht eines einzelnen Landes, sondern in einer planetarischen Atmosphäre zu verstehen. Klima ist immer sowohl an einem Ort als auch auf dem ganzen Planeten. Dieses Bewusstsein ist neu.

Gibt es historische Autoren, die besonders wichtig sind für Ihre Kulturgeschichte des Klimas?

Der deutsche Kulturphilosoph Johann Gottfried Herder zum Beispiel, er entwickelte eine sehr differenzierte Theorie der gegenseitigen Beeinflussung von Mensch und Klima. Er ist kein Determinist, sondern sagt: «Das Klima zwinget nicht, es neiget» – es macht mich geneigt, etwas zu tun oder zu lassen, aber ich bin nicht zu hundert Prozent in den Fängen des Klimas. Für ihn heisst Kultur nicht, sich von der Natur unabhängig zu machen, sondern sich mit ihr auseinanderzusetzen. Herder ist auch einer der Ersten, die feststellen, dass der Mensch über bestimmte Landschaftsveränderungen Mikroklimata verändert hat. Er sieht das allerdings nicht auf einer globalen Ebene, wie es der französische Geologe Georges-Louis de Buffon vor ihm getan hatte. Der vertrat ja die Auffassung, dass es die Aufgabe des Menschen sei, die Abkühlung der Erde aufzuhalten.

Wie sollte das der Mensch ihm zufolge bewerkstelligen?

Indem er abholzt, Moore trockenlegt und den Planeten warm erhält. Nach Buffons Vorstellung war die Erde einmal ein glühender Klumpen Eisen, der sich langsam, aber unwiderruflich abkühlt. Die Aufgabe des Menschen, so Buffon, sei es, diese Abkühlung zu verlangsamen und dadurch die Erde für alle Kreaturen länger bewohnbar zu machen.

Während wir heute von Klimaerwärmung reden, kursierte damals also die Idee der Klimaabkühlung?

Das ganze 19. Jahrhundert ist besessen von «global cooling», der Idee, dass die Erde in ferner Zukunft total vereisen würde. Der französische Soziologe Gabriel Tarde schreibt 1896 eine – vermutlich ironisch gemeinte – Utopie, bei der die Menschheit sich unter die Erde zurückzieht, um fortan von chemischen Nahrungsmitteln und Erdwärme zu leben. Sogar das 20. Jahrhundert hat lange an dieser Abkühlungsfurcht festgehalten, weil in den fünfziger bis siebziger Jahren die Temperaturen etwas fielen. Heute wissen wir es besser.

Kulturgeschichtlich dominierten immer eher die Ängste, dass der Planet kälter werden würde?

Buffon, der diese Idee mit dem sich abkühlenden Planeten in die Welt gesetzt hat, wusste noch nichts von der Atmosphäre, die den Planeten wärmt, und auch nichts von der Rolle des Treibhausgases CO2. Diese wurde 1895 vom schwedischen Chemiker Svante Arrhenius beschrieben. Aber Europa hat auch tatsächlich einschneidende Abkühlungsphasen erlebt, etwa die sogenannte Kleine Eiszeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert mit langen, kalten Wintern, Missernten und Epidemien. Oder auch das berühmte «Jahr ohne Sommer» 1816 nach dem Ausbruch des Vulkans Tambora. Es war das Jahr, in dem Mary Shelleys «Frankenstein» entstand – mit jenem Monster, das immer wieder die Kälte aufsucht – oder auch Lord Byrons trostloses, aber brillantes Gedicht «Darkness» über eine globale Verdunklung.

Wussten die Menschen überhaupt, was in diesem «Jahr ohne Sommer» die Ursache der Kälte war?

Nein, man hatte weder die meteorologischen Messvorrichtungen noch die Modelle, um einen Vulkanausbruch in Südostasien mit extrem schlechtem Wetter in Europa in Verbindung zu bringen. Erst 1883, beim Ausbruch des Krakatau, konnte man solch einen Zusammenhang herstellen. Massive Luftverunreinigungen sind für die Meteorologie überhaupt interessant. Ausgehend von den Erfahrungen mit Asche und Schwefelpartikeln, die sich nach Vulkanausbrüchen in der Atmosphäre ansammeln, hat der holländische Atmosphärenchemiker Paul Crutzen Anfang der achtziger Jahre das Szenario des «nuklearen Winters» entwickelt: Was, fragte er, wären die meteorologischen Konsequenzen einer riesigen atomaren Explosion?

Wie müssten wir uns laut Crutzen einen solchen «nuklearen Winter» vorstellen?

Es würde zu Grossfeuern kommen, die viel Staub und Toxine in die höheren Schichten der Atmosphäre hochwirbeln. Das könnte dazu führen, dass die gesamte Erdatmosphäre sich so verdunkelt, dass keine Fotosynthese mehr möglich ist. Nach solch einem nuklearen Winter würden kaum noch Säugetiere überleben. Der Mensch sowieso nicht. Was das konkret heissen könnte, schildert ganz wunderbar der Roman «The Road» von Cormac McCarthy. Aber man braucht nicht unbedingt einen Nuklearkrieg, es gibt auch ein paar Supervulkane auf der Welt, die ein ähnliches Risiko darstellen. Der Toba auf Sumatra ist vor rund 70 000 Jahren ausgebrochen, was die Menschheit damals auf geschätzte 30 000 Individuen dezimiert hat. Das war das grosse Nadelöhr in der Geschichte der Menschheit, und dass wir genetisch relativ homogen sind, hat damit zu tun.

Ein Riesenvulkanausbruch würde das Problem der Klimaerwärmung erst mal hinfällig machen.

Definitiv. Oft wird ja auch so argumentiert: «Mein Gott, die Welt hat unendliche Klimawandlungen erlebt, auch in relativ kurzer Zeit – na und?» Gerade Erdhistoriker geben sich oft betont cool: Dann ist die Menschheit halt ausgerottet. Nur: Wir sind die erste Spezies, die das Klima wandelt und weiss, dass sie es tut. Das gibt uns eine andere Art der Verantwortung.

Wie verhält sich eine Kulturtheorie des Klimas zu den gegenwärtigen Umweltdebatten?

Sie beleuchtet andere Aspekte. Die Umweltdebatten sind ganz wichtig, und ich würde auch keinesfalls sagen: «Vergesst die Klimaforscher.» Was Klimaforschung und Erdsystemwissenschaft untersuchen, ist vielleicht das wichtigste Forschungsthema unserer Zeit. Aber es fehlt etwas Wesentliches, wenn wir Klima immer nur als ein naturwissenschaftliches Thema fassen. Mir geht es darum, das Klima kulturell, sozial und sogar individuell neu zu verstehen, als etwas, das uns persönlich, politisch und kulturell angeht. Es ist wie gesagt das Projekt der Moderne, Natur und Kultur säuberlich zu scheiden. De facto haben wir aber permanent mit sogenannten Hybriden zu tun – und das Klima ist ein solches Hybrid. Technologische Lösungen werden nicht helfen, solange wir unter «Kultur» verstehen, uns vom Wetter komplett unabhängig zu machen.

Dieses Interview erscheint im Mai auch in der österreichischen Zeitschrift «Wespennest» Nr. 176 zum Thema Klima.

Eva Horn

Die 53-jährige Germanistin hat Germanistik, Romanistik und Philosophie studiert, ihre erste Professur bekleidete sie an der Universität Basel. Seit 2009 ist sie Professorin für Neuere deutsche Literatur an der Universität Wien, wo sie das Vienna Anthropocene Network leitet.

Die gebürtige Frankfurterin beweist immer ein gutes Gespür für Themen am Nerv der Zeit. In ihrer Studie «Der geheime Krieg. Verrat, Spionage und moderne Fiktion» (2007) befasste sie sich einst mit geheimdienstlichem Wissen in der Literatur und im Film. Grosse Resonanz fand dann auch ihr Buch «Zukunft als Katastrophe» (2014), in dem sie die Lust an Untergangsszenarien beleuchtete, wie sie vom Kino, von der Literatur, aber auch von der Wissenschaft immer wieder befeuert wird. Beide Bücher sind bei S. Fischer erschienen.

Derzeit arbeitet Eva Horn an einer grösseren Studie zur Kulturtheorie des Klimas, und noch dieses Jahr soll von ihr eine gemeinsam mit Hannes Bergthaller verfasste Einführung zum Anthropozän erscheinen (auf Englisch).