Politische Konsequenzen: Was tun mit der entstehenden Monsterbank?

Nach der Übernahme der CS durch die UBS wird die Schweizer Politik von Reformeifer erfasst. Wie viel davon nur Gerede ist, bleibt offen. SP und Grüne wollen nun an die Wurzel des Übels.

Nächste Woche schon ist Karin Keller-Sutter zurück im Alltag als Finanzministerin. Sie kann dann an der Medienkonferenz wieder deutsch statt englisch sprechen. Sie muss auch nicht mehr mit Milliardenversprechen das Vertrauen der globalen Märkte wiederherstellen. Sondern kann das tun, was sie zur Priorität erhoben hat, als sie Anfang Jahr ihr Amt antrat: Sie darf sparen. Zwei Milliarden Franken ab 2024, drei Milliarden die Jahre darauf will sie aus dem Bundesbudget streichen. Am einfachsten geht das bei den ungebundenen Ausgaben, bei der Bildung, der Forschung, der internationalen Zusammenarbeit. Viel Geld, das irgendwo fehlen wird. Aber doch verschwindend wenig in Relation zu den Summen, die der Bundesrat und die Nationalbank den Grossbanken Credit Suisse und UBS zur Verfügung stellen.

Es wird ein interessanter Auftritt: Gelingt es Karin Keller-Sutter, sich durch die gigantischen Widersprüche zu manövrieren, die sich die letzten Tage offenbart haben? Kann sie erklären, weshalb praktisch unendlich Geld am einen und kaum Geld an anderen Orten vorhanden ist? Kann sie sich einen Reim darauf machen, was in diesem Land gerade geschieht?

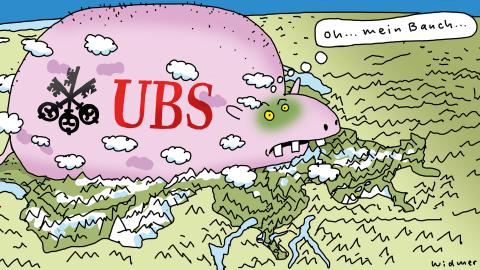

Vieles steht auf dem Prüfstand, vieles wird infrage gestellt. Sogar das Vokabular, mit dem die Politik hantiert, um Sphären wie der des Finanzmarkts habhaft zu werden. «‹Regulieren› reicht als Begriff nicht aus, um das zu beschreiben, was jetzt passieren muss», sagt Cédric Wermuth, Kopräsident der SP. Die Schweiz sei zu klein für eine Grossbank, erst recht für eine von der Grösse der neuen UBS. Die sich gerade formierende «Megamonsterbank», sie müsse so schnell wie möglich verschwinden, glaubt Wermuth. Die zentrale Frage nun sei: «Was ist eine grundsätzliche Maximalgrösse, die eine Bank in der Schweiz haben kann?»

Die SVP lenkt ab

Doch noch dreht sich die Diskussion bloss darum, wie man das neue Ungetüm unter Kontrolle bringen kann. Etwa ob der zuletzt oft bemühte regulatorische «Werkzeugkasten», mit dem systemkritische Banken angeblich repariert oder auseinandergebaut werden können, allenfalls einen neuen Schraubenzieher braucht. Das Getöse ist immens, im Wahljahr will sich niemand eine Blösse geben. Aus allen Ecken kommen Forderungen und Anschuldigungen – am lautesten ausgerechnet von dort, wo die Finanzbranche stets geschont wurde.

SVP-Nationalrat Thomas Matter, von Beruf Banker, der in den letzten Jahren zuverlässig gegen jede Begrenzung von Boni und Bankgeschäften gestimmt hat, beklagte in der SRF-«Arena» einen «Managersozialismus» angesichts der Milliardenboni, die sich die Leitung der CS in den letzten Jahren auszahlen liess. Im «Tages-Anzeiger» forderte er, die Einführung des Trennbankensystems sei zu prüfen, mit dem das hochriskante Investmentbanking vom einfachen Zinsdifferenzgeschäft abgeteilt werden kann. Tags darauf allerdings war der Tatendrang schon verflogen. In den Zeitungen von CH Media mahnte er, man müsse «der UBS nun Zeit lassen, die Übernahme zu verdauen»; welche und ob es überhaupt gesetzliche Anpassungen brauche, werde die SVP in Ruhe diskutieren.

Wie ernst es den jeweiligen Parteien ist, die Misere aufzuarbeiten und in die Finanzbranche einzugreifen, wird sich schon bald ein erstes Mal zeigen. Auf Anstoss der SP hält das Parlament ab 12. April eine ausserordentliche Session ab. Dabei sollen die Parlamentarier:innen die vom Bundesrat vor der CS-Rettung getroffenen Notbeschlüsse bestätigen – und den Deal an Auflagen knüpfen. Die SP prüft, unter anderem ein Boni-Verbot zu beanatragen – das Anliegen wird sogar von der FDP unterstützt. Sie will zudem Zusicherungen für die von der Entlassung bedrohten Angestellten. Vor allem aber solle der Bundesrat skizzieren, wie er mit dem Bankkoloss umgehen wolle.

Bislang gibt es darauf noch keine Hinweise. Der Bundesrat räumte zwar schon 2021 im Parlament ein, durch eine damals noch hypothetische Fusion der beiden Grossbanken werde «das Systemrisiko erheblich steigen.» Doch er verwies auf besagten Werkzeugkasten des «Too big to fail»-Regelwerks und bei dessen Anwengung greifende zusätzliche Eigenkapitalanforderungen. Es ist die gleiche Position, die heute die Finanzmarktaufsicht Finma vertritt. Und von der sonst kaum jemand glaubt, das damit die neuen Risiken eingefangen werden können.

Eine PUK soll her

Auch Gerhard Andrey glaubt das nicht. Andrey ist Nationalrat für die Grünen aus Fribourg und als Verwaltungsrat der Alternativen Bank Schweiz ein Mann vom Fach. Andrey ist ein Verfechter des Trennbankensystems. «Das ist die erste Massnahme, die es braucht», sagt er. Entsprechende Forderungen scheiterten schon vor zehn Jahren im Ständerat am Widerstand von FDP und der damaligen CVP. Doch ein solches Trennbankensystem alleine würde heute nicht reichen, um die Gefahr zu bändigen, die von einem Kollaps der neuen Monsterbank ausgehe, es brauche auch einen Kulturwandel. «Der Bundesrat muss nun zügig Vorschläge machen, wie wir die Mentalität der kollektiven Verantwortungslosigkeit endlich überwinden. Den Auftrag dazu hat er mit meinem Postulat, das das Parlament vor einem Jahr überwiesen hat, bereits», sagt er.

Also drängt Andrey darauf, die Problemlage grundlegender anzuschauen. Und den Faden dort aufzunehmen, wo er in den Jahren nach der Finanzkrise 2008 liegen gelassen wurde. Nämlich bei der Frage, was für ein Finanzsystem wir wollen und brauchen. «Alles, was keinen realwirtschaftlichen Nutzen hat, braucht es nicht», sagt er. Andrey plädiert für das transparente Deklarieren der realwirtschaftlichen Wirkung von Finanzprodukten und mit Blick auf gescheiterte Investments der Credit Suisse für ein Wegkommen von «Fantasieprodukten, die verpackt und wieder verpackt werden, und bei denen dann sogar die Wette dagegen verkauft wird». Auch SP-Kopräsident Cédric Wermuth will die derzeitige Debatte an den Punkt führen, wo es um die Existenzberechtigung und die Existenzbedingungen der Finanzwirtschaft geht: «Wir müssen die im System liegende Irrationalität angehen, die ganzen Spekulationen verbieten.» Das vorherrschende Finanzsystem neige dazu, in regelmässigen Abständen in irgendeiner Form durchzudrehen, sagt er. «Also müssen wir alle hochriskanten Casino-Finanzprodukte aus dem System entfernen, die nicht volkswirtschaftlich notwendig sind.»

Ob der aktuelle Reformeifer bis dorthin reicht, ist bei den politischen Mehrheiten unwahrscheinlich. Und dass sich die Bankenkrise für die linken Parteien positiv auf den Wahltag im Oktober auswirkt, daran glaubt Wermuth nicht. Immerhin scheint der Wille vorhanden, die Abwicklung der Credit Suisse genau zu untersuchen. Jedenfalls seitdem die «Financial Times» publik machte, dass Keller-Sutter, Nationalbank und Finma schon am Mittwoch letzter Woche, als die CS ernsthaft zu taumeln begann, die Fusion mit der UBS forcierten. Jürg Grossen, Chef der Grünliberalen, sprach im SRF von einem «politischen Erdbeben», sollte sich das bestätigen.

Damit alle Fakten und Verwicklungen auf den Tisch kommen, fordert die SP eine PUK, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Nach der staatlichen Rettung der UBS in der Finanzkrise von 2008 lehnte das Parlament eine solche noch ab. Nun stehen die Chancen gut, dass beim zweiten Grossbankenkollaps wenigstens die Aufarbeitung gelingt.