Die Erde konsumieren

Kleine Weltgeschichte des Extraktivismus

Auf die Frage nach den wichtigsten Exportgütern Lateinamerikas im 21. Jahrhundert bekommt man als Antwort folgende Liste: Rohöl, ungeprägtes Gold, Kupferkonzentrat, raffiniertes Kupfer, Eisenerz und Soja. Wenn man die 50 Jahre davor einbezieht, verlängert sich die Liste um: Kaffee, Rübenzucker, Rohrzucker, Mais, Rindfleisch, Bananen, Rohbaumwolle, Zellulose.

Im Jahr 2022 waren nach Zahlen der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (Cepal) fast 60 Prozent der Exporte aus Lateinamerika und der Karibik unverarbeitete Rohstoffe. Selbst die beiden großen Industrieländer Argentinien und Brasilien sind heute vor allem Rohstofflieferanten: 85,1 Prozent der argentinischen Exporte und 72,9 Prozent der brasilianischen bestehen aus Rohstoffen. Im Rest der Region ist die Abhängigkeit von Rohstoffexporten noch ausgeprägter: 75,3 Prozent in Kolumbien, 82,6 Prozent in Uruguay, 87,1 Prozent in Chile, 87,5 Prozent in Paraguay, 88,6 Prozent in Peru, 90,6 Prozent in Bolivien, 93,8 Prozent in Ecuador und mehr als 95 Prozent in Venezuela.

Der Welthandel wird zum großen Teil mit Produkten bestritten, deren Rohstoffe aus Lateinamerika stammen. Ein historisches Muster setzt sich fort. Die Region verzeichnet die weltweit höchste Nettoexportrate von Rohstoffen pro Kopf: mehr als eine Tonne jährlich. Seit es statistische Aufzeichnungen gibt, ist Lateinamerika Nettoexporteur von Biomasse, fossilen Brennstoffen, Metallen und Baustoffen. Die Rohstoffexporte stiegen insgesamt von 7 Millionen Tonnen im Jahr 1900 auf 115 Millionen Tonnen im Jahr 1980. In den letzten Jahrzehnten nahmen sie rasant zu und lagen 2016 bei 1,035 Milliarden Tonnen. Heute stammt ein Drittel der metallischen Mineralien und ein Fünftel der Biomasse, die auf der Erde verbraucht werden, aus Lateinamerika.1

Die Lieferketten dieser Rohstoffe stehen vom Abbau bis zum Export unter der technologischen, kommerziellen, finanziellen und – durch Investitions- und Freihandelsabkommen zum Teil auch rechtlichen – Kontrolle großer transnationaler Unternehmen.

1971 erschien Eduardo Galeanos Buch „Die offenen Adern Lateinamerikas. Die Geschichte eines Kontinents“ – ein Klassiker der kritischen politischen Essayistik; und eine Bestandsaufnahme von Kolonialherrschaft und neokolonialer Abhängigkeit. Dabei legte Galeano den Fokus auf die unheilvolle Ausbeutung der Natur und die ökologischen Schulden, die sich infolge eines sehr ungleichen Austauschs in fünf Jahrhunderten angehäuft hatten: „Das ist Lateinamerika, die Region der offenen Adern. Von seiner Entdeckung bis in die heutige Zeit wurde alles stets in europäisches oder später in nordamerikanisches Kapital verwandelt und als solches wurde und wird es in den fernen Zentren der Macht angehäuft. Alles: das Land, seine Früchte und seine Bodenschätze, die Menschen und ihre Arbeits- und Konsumkraft.“2

Das Buch spiegelte, bezeichnend für seine Epoche, den Kampf zwischen Nord und Süd um die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen, der mit der Dekolonialisierung Afrikas und Asiens und der Entstehung einer bipolaren Weltordnung in der Nachkriegszeit entbrannt war. Bis Ende der 1960er Jahre beschäftigten sich zahlreiche UN-Resolutionen mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und deren Verfügungsrecht über ihre eigenen natürlichen Ressourcen. In der im damaligen politischen Sprachgebrauch so genannten Dritten Welt wuchs langsam das Bewusstsein, dass es keine politische Unabhängigkeit geben könne, solange die offenen Adern der Kolonialzeit weiter bluten würden.

Bereits Frantz Fanon hatte in seinem Buch „Die Verdammten dieser Erde“ (1961) auf dieses Problem hingewiesen. Die jungen unabhängigen Nationen seien gezwungen, „die wirtschaftlichen Kreisläufe fortzuführen, die das Kolonialregime geschaffen hat“, stellte Fanon fest.

In den einstigen Kolonialgebieten kam es um die Mitte des 20. Jahrhunderts zu einer Welle von Verstaatlichungen in der Mineral- und Erdölindustrie, steuerliche Instrumente zur Abschöpfung der Gewinne wurden geschaffen, der Außenhandel wurde kontrolliert. Zu den wichtigsten staatlichen Interventionen dieser Art zählen die Schaffung der Petróleos Mexicanos (Pemex) im Jahr 1938 sowie drei Jahre später die Gründung der Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) in Brasilien (für die Kontrolle über die großen Eisenerzvorkommen von Itabira in Minas Gerais) und der 1960 erfolgte Zusammenschluss der erdölexportierenden Länder zur Opec, mit Venezuela als einem von fünf Gründungsmitgliedern.

Weitere Beispiele sind die von Salvador Allende 1971 veranlasste Verstaatlichung des Kupferbergbaus in Chile, die 1972 in Ecuador gegründete Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (Cepe, ab 1989 Petroecuador) und die 1976 ins Leben gerufene Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), die größte Erdölgesellschaft Lateinamerikas.

In jenen Jahren erwachte auch ein globales Umweltbewusstsein. Mit dem Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit 1972 und der Debatte um die „Grenzen des Wachstums“ im Umfeld der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm3 wurde die Unvereinbarkeit einer ständig wachsenden Wirtschaft mit den physikalischen und biologischen Grenzen des Planeten allmählich offensichtlich.

Was das für die so genannte Dritte Welt bedeutete, analysierte der brasilianische Wirtschaftswissenschaftler Celso Furtado 1974 folgendermaßen: „Der vom Industriekapitalismus hervorgebrachte Lebensstil muss für eine Minderheit bewahrt bleiben, denn jeder Versuch, ihn für die gesamte Menschheit zu verallgemeinern, würde zwangsläufig eine globale Krise des Systems verursachen. Diese Schlussfolgerung ist für die Länder der Dritten Welt von großer Bedeutung, denn sie verdeutlicht, dass die Option der ‚wirtschaftlichen Entwicklung‘, so wie sie in diesen Ländern definiert und praktiziert worden ist, schlichtweg ein Mythos ist. Wir wissen jetzt, dass die Länder der Dritten Welt sich nie ‚entwickeln‘ werden können, wenn darunter der Aufstieg zu den Lebensweisen der entwickelten Länder verstanden wird. Wenn es durch ein Wunder zu einer solchen Art von Entwicklung käme, würde das System zwangsläufig zusammenbrechen.“4

50 Jahre später scheint Lateinamerika weiterhin auf ein politisches Oxymoron festgelegt zu sein: die Verwirklichung von „Entwicklung“ durch die Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer zu Exportzwecken. Wie vor fünf Jahrhunderten dient die Region als extraktivistischer Komplex unter der rational-bürokratischen Kontrolle der „globalen Wertschöpfungsketten“. Was im 16. Jahrhundert die Silber- und Goldminen oder die Zuckerrohrplantagen waren, sind heute die großen Kupfer-, Gold- und Eisenerztagebaue, die Energiegewinnung aus Fracking, Schweröl und Lithium sowie die gigantischen grünen Wüsten: Monokulturen von Soja, Kiefern, Eukalyptus und Ölpalmen.

Die demografische Katastrophe Amerikas

Diese geopolitische Kontinuität offenbart ein historisch-strukturelles Merkmal nicht nur Amerikas, sondern der modernen Welt als Ganzes. In Wahrheit ist das, was wir „Extraktivismus“ nennen, nichts anderes als die historisch-politische Erschaffung von „Amerika“, einer materiellen und symbolischen Grundlage der (kolonialen) Moderne.

Auf Grundlage der historischen und geologischen Kenntnisse können wir heute erkennen, dass die Invasion und gleichzeitige Erfindung von „Amerika“ der Ausgangspunkt der gegenwärtigen Klimakrise war. Der Eroberungskrieg, der 1492 um die „Westindischen Inseln“ begann, markierte den Anfang vom Ende des Holozäns.

Der Extraktivismus als Machtmodell und als politische Grundform kapitalistischer „Natur“-Produktion entstand mit den Methoden der Besatzung und Produktion, die die Eroberer in „Amerika“ praktizierten. „Amerika“ galt in den Augen der Eroberer von Anfang an als „reine Natur“; als (imaginärer) vorgesellschaftlicher – das heißt: prähistorischer und prärationaler – Zustand der menschlichen Spezies. Die Völker Amerikas wurden auf einen Zustand der Barbarei, der absoluten materiellen und symbolischen Nacktheit reduziert, seine Geografie als Reich des Überflusses dargestellt, ausgestattet mit einer unmäßig freigiebigen Natur, weshalb die Bevölkerung weder Vernunft entwickelt habe noch Arbeitsanstrengung kenne, wie der englische Philosoph John Locke 1689 in seinen „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ schrieb.

Im Kontext solcher Vorstellungen fand die Gestaltung der „Neuen Welt“ statt, mit einem neuen Beziehungsregime, das das Leben der Gesellschaften und den materiellen Austausch zwischen ihnen – und mit den übrigen Lebewesen auf der Erde – strukturierte. Der Begriff „Extraktion“ steht im Zentrum dieses neuen Regimes. Er bezieht sich auf die Ausbeutung von Ressourcen und ist das bestimmende Merkmal jener Art territorialer Inbesitznahme und Produktion, die die Eroberer mit der Kolonialisierung „Amerikas“ einführten.

Von diesem Moment an veränderte sich die Umwelt auf dem gesamten Planeten. Und nicht nur das, die wirtschaftliche und politische Entwicklung der menschlichen Spezies als Ganzes – nicht nur in Amerika und Afrika – erfuhr eine Wendung, die auch alle übrigen Lebewesen auf der Erde betraf.

Die politische Ökonomie der Eroberer machte das Territorium nicht zu einem Lebensraum, sondern zu einer Zone der Ausplünderung. Mit deren fortschreitender Ausdehnung wurde und wird die Bewohnbarkeit der Erde degradiert und zerstört. Heute schlagen wir uns mit den langfristigen Folgen dieser Produktionsweise herum, doch sie wirkte von Anfang an unmittelbar und tödlich, sowohl in demografischer als auch in geologischer Hinsicht. Der neu entstandene Extraktivismus löste nämlich die erste große sozioökologische Katastrophe aus, die zunächst politischer Natur war und schließlich globale Tragweite entfaltete.

Was die Demografie betrifft, so sprechen Historiker von der Conquista (der Eroberung Mittel- und Südamerikas) als dem Ereignis mit der anteilig größten menschlichen Sterblichkeit in der gesamten Geschichte der Spezies. 56 Millionen Menschen, das heißt 90 Prozent der indigenen Bevölkerung und 10 Prozent der Weltbevölkerung kamen damals ums Leben. Diese Katastrophe wurde zahlenmäßig nur vom Zweiten Weltkrieg mit seinen auf bis zu 80 Millionen geschätzten Opfern übertroffen, 3 Prozent der damaligen Weltbevölkerung. Hinzu kam eine gigantische Bevölkerungsverschiebung mit mehr als 12 Millionen aus Afrika nach Amerika verschleppten Menschen durch den fast über vier Jahrhunderte praktizierten Sklavenhandel.

Der demografische Zusammenbruch Amerikas nahm womöglich sogar Einfluss auf das globale Klima: Das fast vollständige Verschwinden der Landwirtschaft und die damit verbundene Ausdehnung der Wälder um etwa 50 Millionen Hektar in den ersten 100 Jahren nach der Eroberung führte zur größten Kohlenstoffbindung der letzten 2000 Jahre vor dem Industriezeitalter.5 Die Wiederbewaldung des Kontinents, die bereits im 14. Jahrhundert begonnen hatte, gilt als eine mögliche Ursache der sogenannten Kleinen Eiszeit, die sich zwischen 1570 und 1700 auf den gesamten Planeten auswirkte.

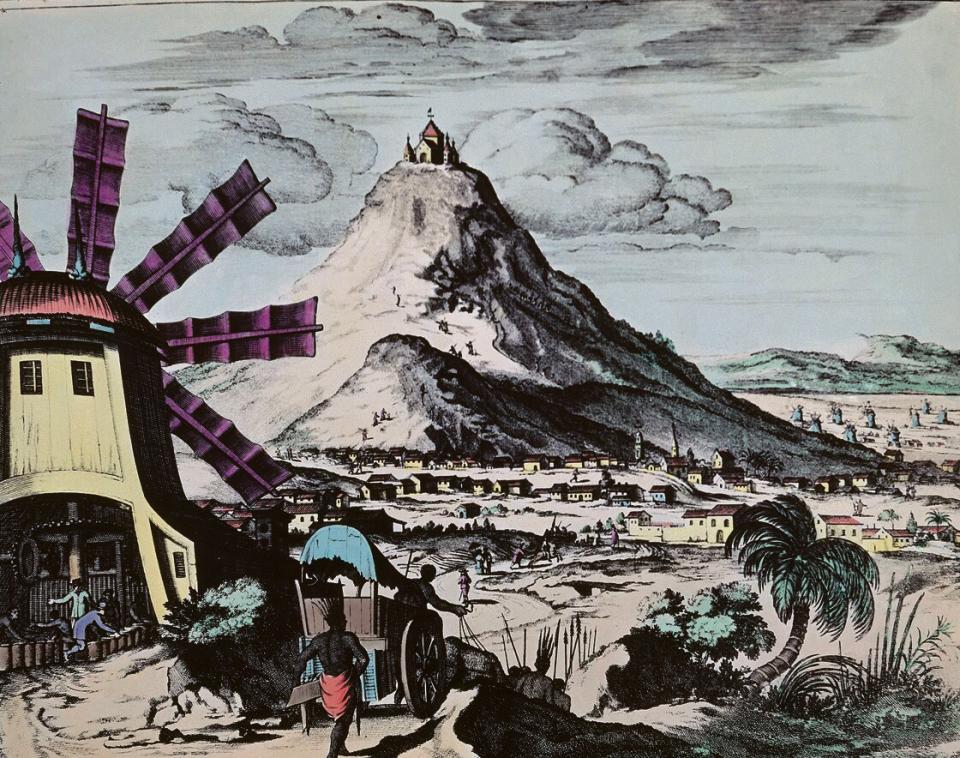

Die heutige Welt wäre auch nicht vorstellbar ohne die Ausbeutung der Silbervorkommen am Cerro Rico de Potosí zwischen 1545 und 1650 – eine für die Entwicklung des globalen Kapitalismus mitentscheidende Mineralische Revolution.6 Die unwirtliche Einöde in den bolivianischen Anden auf über 4000 Metern über dem Meeresspiegel entwickelte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts zur größten und prächtigsten Stadt des spanischen Kolonialreichs, mit 200 000 Einwohnern.

Potosí war für lange Zeit die größte Mine der Welt. Jahr für Jahr zwang die spanische Krone bis zu 60 000 Indigene zur Arbeit in den Bergwerken. Täglich arbeiteten etwa 17 000 dieser sogenannten Mitayos (nach dem Qechua-Wort mita, Tribut) in den Werkstätten von Potosí, während 4600 in den Stollen schufteten. 13 000 Maultierkarren transportierten das Erz von den Minen zu den Mühlen, die es zu Konzentrat verarbeiteten und von dort weiter zu den Häfen, um es ins spanische Sevilla zu verschiffen. Teils wurden das Silber auch direkt vor Ort zu Münzen geprägt.

Zusätzlich zu den menschlichen Arbeitskräften verschlang Potosí jährlich 350 000 Lamas, 100 000 Maultiere und 25 000 Tonnen Holz für den Abbau. Hier wurde der Prozess der rationellen Ausbeutung der Natur eingeleitet; der rationellen Nutzung menschlicher und nichtmenschlicher Körper, des Bodens, der Lebewesen und der Wasserläufe. Potosí war das wirtschaftliche Epizentrum nicht nur des Habsburgerreichs – des damals größten und modernsten Imperiums –, sondern des gesamten entstehenden Weltsystems.

Im 16. und 17. Jahrhundert stammten 75 Prozent des weltweit kursierenden Silbers aus den von der spanischen Krone ausgebeuteten amerikanischen Lagerstätten. Sieben Zehntel davon kamen aus Potosí. Die Moderne entstand als eine globale Gesellschaft, die durch die Silberströme aus den Minen von Potosí verbunden war. Das entstehende Handelssystem erstreckte sich vom Mittelmeer und dem Atlantik bis zum Indischen Ozean und dem Pazifik. Silber aus Potosí bestimmte den Rhythmus der Welt, nicht nur weil es die Materialität des Handels entscheidend veränderte, sondern auch weil damit die Entwicklung und der Bau von Kriegsgeräten ermöglicht wurden: Die Silberströme bestimmten den Verlauf der Kämpfe zwischen den rivalisierenden Mächten Europas.

Nicht minder wichtig als der Bergbau war das große Plantagensystem, das die Portugiesen, gefolgt von den Franzosen, Holländern und Engländern, im Tiefland der südamerikanischen Atlantikküste und auf den karibischen Inseln entwickelten.

Hand in Hand mit dem Zuckerrohranbau entstand der Sklavenhandel. Monokulturen breiteten sich als typische Form der Landwirtschaft aus. Die Bewirtschaftung des Bodens erfolgte nicht mehr mit dem Ziel, Nahrung für die Menschen zu produzieren, die dort lebten und arbeiteten, sondern diente ausschließlich dem Profitstreben der neuen Bodenbesitzer. Angefangen mit Zuckerrohr, Kaffee, Indigo, Baumwolle oder Tabak, zerstörten die intensiven Exportmonokulturen – die vor allem in Brasilien bis weit ins 19. Jahrhundert hinein mit versklavten Arbeitskräften betrieben wurden – ganze Ökosysteme wie den Atlantischen Regenwald, von dem heute nur noch Fragmente übrig sind.

Bergwerk und Plantage – zwei Technologien der Macht – waren die großen extraktivistischen Infrastrukturen, die die Welt seit dem 16. Jahrhundert radikal umgestaltet haben. Sie schufen und verdichteten ein Regime, in dem der Großgrundbesitz und die Konzentration von Land und Wasser, die Leibeigenschaft und die Sklaverei, die systematische Vergewaltigung von Frauen und die soziale Disziplinierung durch Terror Hand in Hand gingen mit der Reduktion und der biologischen Standardisierung von Ökosystemen.

Nach der Gründungszeit der Kolonien trat dieses System im 19. Jahrhundert in eine neue Phase der Institutionalisierung und Vertiefung ein: Aus den ehemaligen spanischen Kolonien entstanden in neuen Umrissen die lateinamerikanischen Staaten. Doch trotz des politischen Bruchs der Unabhängigkeitskriege blieb die wirtschaftliche und territoriale Matrix im Grunde dieselbe. In diesem Kontext legte der Extraktivismus den Grundstein für die Herrschaft, die die sich nun als national definierenden Oligarchien in den postkolonialen Gesellschaften ausübten und weiterhin ausüben.

Extraktivismus offenbart mithin nicht nur den ökologischen Imperialismus des Nordens, sondern auch die kolonialen Denkmuster der herrschenden Eliten im Globalen Süden selbst. Die lateinamerikanischen Sozialwissenschaften sind aus der Kritik an solchen Regimen entstanden. Die Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht, extreme soziale Ungleichheiten, die Abhängigkeit vom Ausland und der systematische Transfer von Gewinnen ins Ausland, die Rolle der einheimischen Bourgeoisie, die von ihrer Rendite lebt, Autoritarismus und politische Instabilität: All dies gehört zur Symptomatik eines Musters konzentrierter Macht, das mit Überausbeutung und dem Export natürlicher Ressourcen verbunden ist.

Die zyklischen Aufschwünge und Einbrüche der Rohstoffpreise haben zu kurzlebigen Wohlstandsperioden geführt, auf die tiefe Krisen folgten, in denen die Verarmung und die sozialen Ungleichheiten chronisch wurden. Mit dem Neoliberalismus begann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein einschneidender ökologisch-politischer Prozess der Neugestaltung der kolonialen Muster. Angesichts der natürlichen Wachstumsgrenzen führte er zu einer Intensivierung von ungleicher Aneignung und Subalternisierung der Bevölkerungen und Territorien.

Es ist kein Zufall, dass er 1973 in Chile mit dem Militärputsch gegen Salvador Allende einsetzte, auf den die Errichtung eines der blutigsten und langwierigsten Regime des Staatsterrorismus folgte. Allende hatte es gewagt, die Kupferminen und Lagerstätten zu verstaatlichen, die damals von zwei US-Bergbauunternehmen (Kennecott Copper Co. und Anaconda Minng Co.) ausgebeutet wurden und 40 Prozent der globalen Nachfrage deckten. Die Diktatur unter Pinochet stellte nicht nur die Vorherrschaft des transnationalen Privatkapitals über Lagerstätten und Wasserquellen wieder her, sondern schuf auch ein völlig neues Rechtssystem, das ausländische Investitionen schützte und ihnen ungehinderten Zugang zu Chiles natürlichen Ressourcen sicherte. Dieses System breitete sich über die vom IWF und der Weltbank auferlegten Reformen in der gesamten Region aus.

Das unter dem Schlagwort Washington Consensus bekannt gewordene Wirtschaftsdogma (Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung) eröffnete eine neue Dimension der Kommerzialisierung durch eine Welle ausländischer Direktinvestitionen. Sie sorgten für noch mehr Konzentration von Landbesitz und erhöhten den Druck, Primärrohstoffe zu exportieren.

Die ausländischen Direktinvestitionen in den Bergbau stiegen von 200 Millionen US-Dollar im Jahr 1990 auf 1,3 Milliarden im Jahr 1998. Zwischen 2000 und 2015 entfielen auf die Region 40 Prozent der weltweiten Bergbauinvestitionen. Der Weltmarktanteil der in der Region geförderten Mineralien nahm stark zu; bei Gold etwa von 5 Prozent im Jahr 1980 auf 10,3 Prozent 1990; bei Silber von 34,2 Prozent auf 44,6 Prozent im selben Zeitraum und bei Kupfer von 24,4 Prozent auf 47,3 Prozent.

Der Abbau von fast allen metallhaltigen Mineralien (Nickel, Bauxit, Zink) verzeichnete gigantische Zuwächse. Und in den letzten zehn Jahren kam noch der Ansturm auf das für Akkus und Batterien unverzichtbare „weiße Gold“ (Lithium) hinzu.

Auch die von Großplantagen okkupierten Flächen erfuhren eine massive Ausweitung. Zwischen 1990 und 2000 wurden im Zuge der Expansion der Agrarindustrie 467 000 Quadratkilometer Wald in der gesamten Region abgeholzt, davon 26 000 Quadratkilometer im Amazonasgebiet. Allein die Zellulose-Industrie in Brasilien beanspruchte 50 000 Quadratkilometer, während die Landwirtschaft mit gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO) in Argentinien 140 000, in Paraguay 20 000 und in Bolivien 10 000 Quadratkilometer einnahm.

Heute werden schätzungsweise 70 Prozent der Ackerflächen in Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay und Bolivien für Exportprodukte genutzt, vor allem Soja und Zuckerrohr, die als gering aufbereitete Rohstoffe in globale Lieferketten der industriellen Landwirtschaft einfließen und etwa für die Produktion von Agrotreibstoffen genutzt werden. Wie auch beim Bergbau führte die Ausbreitung der Agrarindustrie zu einer Konzentration von Landbesitz, der sich zunehmend in internationaler Hand befindet. Nach Angaben des Journal of Peasant Studies von 2012 erwarben ausländische Investoren innerhalb von fünf Jahren mehr als 2,2 Millionen Quadratkilometer Ackerland in der Region.

Mit der Ausweitung der Nutzflächen stiegen auch die geförderten beziehungsweise angebauten und exportierten Mengen. Seit 1970 hat sich die Gewinnung von Rohstoffen in der Region von 2 Milliarden Tonnen auf mehr als 8 Milliarden Tonnen vervierfacht. Die Nettoexporte stiegen von 115 Millionen Tonnen im Jahr 1980 auf über eine Milliarde Tonnen im Jahr 2016. Damit ist das in den vergangenen drei Jahrzehnten exportierte Volumen größer als die summierten Exporte in der gesamten Zeit davor. Allerdings haben sich die Bestimmungsorte der Ausfuhren geändert: Während im vergangenen Jahrhundert fast drei Viertel der lateinamerikanischen Exporte nach Europa und Nordamerika gingen, kamen die Abnehmer in den ersten beiden Jahrzehnten dieses Jahrhunderts zu drei Vierteln aus der Asien-Pazifik-Region.

Lateinamerika ist weltweit die einzige Region, in der der Einsatz von Material gegenüber der wirtschaftlichen Leistung (die sogenannte Materialintensität) gemessen am Bruttoinlandsprodukt zugenommen hat. Nach Zahlen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (Unep) von 2013 lag der durchschnittliche Materialaufwand in Lateinamerika bei 2,84 Kilogramm pro US-Dollar des BIPs gegenüber 1,67 Kilogramm pro US-Dollar im globalen Durchschnitt.

Die Cepal – eine Institution, die ursprünglich aus der Kritik am Modell der Primärexporte hervorgegangen ist, in den 1990er Jahren aber zum Motor neoliberaler Theorien wurde7 – gesteht heute das Scheitern dieser Strategie ein. Im Jahr 2021 erklärte ihre damalige Exekutivsekretärin Alicia Bárcena gegenüber der Zeitung El País: „Das Wirtschaftsmodell, das in Lateinamerika angewandt wurde, ist erschöpft, es ist extraktivistisch, konzentriert den Reichtum in wenigen Händen und weist kaum technologische Innovationen auf. Die Tatsache, dass wir nach wie vor die ungleichste Region der Welt sind, bedeutet, dass wir nicht in der Lage waren, die offensichtliche ökonomische Expansion gemeinsam zu nutzen.“8

Die neoliberalen „Strukturanpassungen“, beginnend mit den Militärdiktaturen der 1970er Jahre über den Washington Consensus in den 1990er Jahren bis hin zu Chinas Peking-Konsens (eine Kombination aus wirtschaftlichem Liberalismus und politischem Autoritarismus), haben es geschafft, das extraktivistische Modell als unauslöschliches koloniales Merkmal der lateinamerikanischen Geografie zu verfestigen und zu verstärken. Diese Politik hat zu einer regelrechten Reconquista, einer Art Rückeroberungskrieg geführt, so dass die Wirtschaft der Region in den letzten Jahren einen drastischen Prozess der Konzentration und Fixierung auf Rohstoffe durchlaufen hat.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass das, was einst in Richtung Nordatlantik verschifft wurde, nun in die neue globale Fabrik nach China geht. Die Umweltzerstörung nimmt zu, ebenso die soziale Verarmung, die Ungleichheit, die Gewalt und die politische Instabilität.

Auch wenn Extraktivismus eng verbunden ist mit den Kolonialsystemen im Globalen Süden, die die internationale Arbeitsteilung (und die Natur) strukturiert haben, wäre es ein Fehler, daraus zu schließen, dass er nur die Regionen der primären Ausbeutung betrifft. In Wirklichkeit ist der Extraktivismus das Bindeglied, das die Hierarchien zwischen den Regionen der reinen Extraktion und denen der konzentrierten Verarbeitung strukturiert und damit den ungleich verteilten Konsum ermöglicht. Obwohl es sich um ein geo-ökonomisches Phänomen handelt, ist der Extraktivismus über das wirtschaftliche Modell hinaus eine Form der gesellschaftlichen Machtausübung.

Es handelt sich dabei um ein geo-sozio-metabolisches Regime, das auf der Grundlage eines oligarchischen Musters der Landaneignung funktioniert. Es errichtet eine Wirtschaft, die in erster Linie auf die monokulturelle Produktion von Waren mit dem höchsten und schnellsten Ertrag ausgerichtet ist. Diese sind bestimmt für – und abhängig von – den Zentren der Entscheidungsfindung, der Verwertung und des Konsums, die sich andernorts befinden. Sie sind von den Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung abgekoppelt und existieren auf der Grundlage des systematischen Einsatzes von Gewalt als Machttechnologie. In einem solchen Regime wird die Ausbeutung zum systemischen Prinzip; institutionalisierte Gewalt zum Mittel seiner (Re-)Produktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Extraktivismus die ursprüngliche und grundlegende Form dessen ist, was der Kapitalismus unter „Natur“ versteht: Die Erde ist nur Mittel und Bedingung seiner expansiven Entwicklung und die „Natur“ bloßes Objekt der Ausbeutung zur Bereicherung einiger weniger Besitzer. Die Praxis der systematischen Umwandlung von Lebewesen in marktfähige Ressourcen ist kaum 500 Jahre alt, aber sie hat bereits die klimatische Regelmäßigkeit verändert, die den Planeten die vorangegangenen 12 000 Jahre bestimmt hat.

1 Juan Infante-Amate und andere, „Las venas abiertas de América Latina en la Era del Antropoceno: Un estudio biofísico del Comercio Exterior (1900–2016)“, In: Diálogos Revista Electrónica de Historia, Bd. 21, Nr. 2, 2020.

2 Eduardo Galeano, „Die offenen Adern Lateinamerikas“, aus dem Spanischen von Angelica Ammar, Wuppertal (Peter Hammer Verlag) 1973/2009, S. 14.

3 Siehe Aurelien Bernier, „50 Jahre Umweltschutz für den Globalen Norden“, LMd, Juni 2022.

4 „El mito del desarrollo y el futuro del Tercer Mundo“, El Trimestre Económico, Bd. 41, Nr. 162, 1974.

5 Simon Lewis und Mark Maslin, „Defining the Anthropocene“, Nature 519, 2015.

6 Horacio Machado Aráoz, „Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea“, Buenos Aires (Mardulce) 2014.

7 Siehe Baptiste Albertone und Anne-Dominique Correa, „Die Wirtschaftsvisionäre Lateinamerikas“, LMd, Februar 2022.

8 „América Latina ha perdido el tren de la política industrial y la innovación“, El País, 6. Februar 2020.

Aus dem Spanischen von Sophia Boddenberg

Horacio Machado Aráoz ist Forschungsdirektor am Nationalen Rat für wissenschaftliche und technologische Forschung (Comicet) in Argentinien.

© LMd, Berlin. Eine längere Fassung des Artikels steht in der neuen Edition LMd No. 34 „Geschröpfter Planet“, Berlin (taz Verlag) 2023.