Linke Opposition auf dem Land: Die vergnügte schwarze Wolke

Bürgerliche jammern über die linke Dominanz in den Städten. Wie hält es eigentlich ein Linker in einem konservativen Landstrich aus? Zum Beispiel der Rheintaler Meinrad Gschwend, dem auch schon mal per anonymem Flugblatt der Tod gewünscht wurde?

WOZ: Herr Gschwend, Sie halten es als linker Politiker schon mehr als ein Vierteljahrhundert im stockkonservativen Rheintal aus. Verspüren Sie nie Lust, das Weite zu suchen?

Meinrad Gschwend: Als junger Mensch ja. Ich wollte als Entwicklungshelfer nach Südamerika, verbrachte nach der Klosterschule einige Monate im grauen Berlin bei meiner Schwester, die Künstlerin ist. Als dann immer mal wieder Smogalarm gegeben wurde und die Bevölkerung dazu angehalten war, in den Häusern zu bleiben, nicht zu heizen und das Auto in der Garage zu lassen, fühlte ich mich als Asthmatiker bedrängt. Ich kehrte ins Rheintal zurück, machte noch einen Abstecher ins Tessin und landete schliesslich wieder in Altstätten. Übrigens halte ich es hier sehr gut aus. Es ist meine Heimat. Ich fühle mich getragen.

Sie wurden nicht Entwicklungshelfer, sondern Lokaljournalist bei der «Rheintalischen Volkszeitung», einem CVP-Blatt. Dort kamen Sie der Baulobby in die Quere.

Ich war, wie sich ein Baulöwe an einer Aktionärsversammlung der Zeitung ausdrückte, die schwarze Wolke am blauen Himmel. Ein Schweinehändler sagte an einer Aussprache mit der Unternehmensleitung, er lese alle Zeitungen im Kanton, es gebe keinen Journalisten, der so bösartig über Schweinezüchter schreibe wie ich. Ich entgegnete ihm: «Ich habe noch nie über Schweine geschrieben.» Er meinte dann nur: «Dann haben Sie nochmals Glück gehabt.» Damals gab es übrigens noch Dutzende Zeitungen im Kanton St. Gallen. Natürlich hat er nicht alle Zeitungen gelesen. Diese Episode zeigt, wie die Stimmung war gegen Leute, die den Dorfkönigen in die Quere kamen. Viele Andersdenkende wurden vertrieben, wenn sie nicht Ruhe gaben. Ich habe dann von mir aus gekündigt. Es kam mir gelegen. Ich bereitete mich in jener Zeit auf die Besteigung des Cerro Aconcagua vor, des höchsten Berges Südamerikas. So hatte ich genügend Zeit zum Trainieren.

Sie sind als Journalist und Umweltschützer angeeckt, Sie waren oft knapp gelitten, liessen sich aber nicht kleinkriegen. Woher kommt diese Lust an der Gegenposition?

Mein Vater war in den sechziger Jahren ein CVP-Dissident in Altstätten, einer Gemeinde, in der die CVP nach Belieben dominierte, in der schon immer heftig gestritten, gehauen, gestochen und intrigiert wurde. Mein Vater ging den Notabeln auf die Nerven. Gegen ihn waren bösartige Flugblätter im Umlauf. Er gründete eine eigene Partei und gewann damit einen Sitz im Kantonsrat. Als Bub fand ich Gefallen an diesem Trubel. Das wollte ich auch mal machen. Im Gegensatz zu meiner Mutter und meiner ältesten Schwester litt ich nicht darunter. Meine Mutter sagte immer: «Die Politik ist eine Hure.» Meine älteste Schwester fühlte sich in der Schule von Lehrern schikaniert. Mein Antrieb ist auch, Leuten eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört würden. Wahrscheinlich habe ich das von meinem Vater.

Sie sitzen für die Grünen insgesamt beinahe zwanzig Jahre im Kantonsparlament, Sie waren acht Jahre Stadtrat in Altstätten. Ihr Bubentraum ist in Erfüllung gegangen. Weshalb sind Sie in die Politik eingestiegen?

Ich engagierte mich schon früh im Natur- und Ortsbildschutz. Die Initialzündung für den Einstieg waren Jürg Frischknechts Buch «Schweiz wir kommen», diverse Anschläge auf Asylbewerberheime in der Region und das Aufkommen der Autopartei. Dagegen wollte ich mich wehren, und ich wollte mich natürlich für Umweltanliegen einsetzen. Ich legte mich vor über dreissig Jahren mit dem Autoparteiexponenten und Baumaschinenunternehmer René Hutter an, dem Vater der späteren SVP-Nationalrätin Jasmin Hutter. Das scheint bis heute an ihm zu nagen. Die Grünen Rheintaler gingen mit der SP eine Listenverbindung ein. Die Grünen konnten ihren Sitz verteidigen. Und die SP holte ebenfalls einen Sitz dank unseres Restmandats.

1995 rutschten Sie ins Parlament nach und wurden 1996, in einer Kampfkandidatur gegen eine SVP-Frau, in den Altstätter Stadtrat gewählt. Wie kam dort ein Linker an?

Natürlich, manche in Altstätten hielten mich für einen Volltrottel. Für die Galerie grenzte man sich nach aussen ab. Aber hinter den Kulissen kam es zu ungewöhnlichen Allianzen. Markus Ritter, heute CVP-Nationalrat und Bauernverbandspräsident, und ich arbeiteten gut zusammen und konnten Mehrheiten für fortschrittliche Projekte organisieren. Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger haben es in dieser konservativen Gemeinde nicht leicht. Gute Arbeit passiert abseits des Scheinwerferlichts, etwa wenn sich dank Winterhilfe und Sozialfonds unbürokratisch Dinge bewerkstelligen lassen. Zum Beispiel die Übernahme von Zahnarztkosten oder die Anschaffung von Musikinstrumenten für Kinder aus armen Familien. Gerade in der Kommunalpolitik lässt sich vieles in die Wege leiten, das Menschen direkt zugutekommt.

Von Ihnen ist nicht das übliche Gejammer zu hören.

Natürlich gelingt nicht alles. Aber ich habe in all den Jahren quer durch fast alle Parteien vernünftige Leute getroffen. Ich gehöre zu einer politischen Minderheit, aber wenn man hartnäckig und glaubwürdig bleibt, findet man immer wieder Teilzeitverbündete. Das Rheintal ist konservativ, das heisst aber nicht, dass hier bloss verbohrte Leute leben. Im Gegenteil. Das Rheintal hat die Appenzeller Hügel und den Alpstein im Rücken und vor sich die Weite der Rheinebene. Das prägt die Menschen. Ich fühle mich hier wohl, ich liebe die Gegend und den Menschenschlag. Weshalb, kann ich nicht erklären, es ist eine emotionale Geschichte.

Aber es muss doch ziemlich frustrierend sein, sich von einer stockbürgerlichen Mehrheit dominieren zu lassen.

Das war in St. Gallen schon immer so. Im Kantonsrat haben SVP und FDP die absolute Mehrheit. In der Finanzpolitik ist es extrem spürbar. Eine neuere Erscheinung ist die radikale Religion des Staatsabbaus bis hin zur Absurdität. Extrem kompetente Sachpolitiker wie Peter Hartmann, Präsident der Fraktionsgemeinschaft SP-Grüne, kämpfen gegen eine schlecht vorbereitete bürgerliche Finanzkommissionsmehrheit. Da werden aus ideologischen Gründen selbst Stellen gestrichen, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben nicht mehr ausgeführt werden können oder die den Kanton nichts kosten, weil sie zu hundert Prozent refinanziert sind. Ein Irrsinn. Aber hie und da hat man doch Erfolg.

Ein Beispiel bitte.

Mein Einfluss ist ja sehr gering. Einer der Erfolge, die bleiben, ist die Benennung einer Rheinbrücke nach dem Flüchtlingshelfer Paul Grüninger. Zusammen mit den Grünen Vorarlberg haben wir das tatsächlich geschafft, trotz der ignoranten Haltung der meisten Rheintaler Gemeinden. Und anfänglich auch der des Regierungsrats. Am Ende haben wir uns durchgesetzt. Bei der Einweihung der privat finanzierten dreisprachigen Erinnerungstafel blies eine Kapelle des österreichischen Militärs den Paul-Grüninger-Marsch. Sie durften allerdings nur auf österreichischem Territorium spielen. Es war eine sehr berührende Zeremonie in Anwesenheit eines von Grüninger geretteten Flüchtlings. Grossartig.

Was war der Tiefpunkt Ihrer politischen Karriere?

Nach einer Amtszeit im Stadtrat wurde ich glanzvoll wiedergewählt. Und dann nach acht Jahren mit dem schlechtesten Resultat abgewählt. Eine Geschichte, die an den «Besuch der alten Dame» erinnert, spielte dabei wohl eine entscheidende Rolle. Ein reicher Altstätter Bürger aus dem Welschland wollte seiner Heimatgemeinde eine Million Franken schenken. Ich leitete eine Arbeitsgruppe, die verschiedene Projekte entwickelte. Schliesslich zog der Mann seine Zusage zurück. Das wurde dann mir angehängt. Am Wahlabend hingen im Städtchen Flugblätter in Form einer Todesanzeige. Darauf stand: «Die Abdankung findet hoffentlich baldmöglichst in für ihn verdientem Rahmen statt. Aufgrund der Gesetzgebung ist die Todesstrafe ausgeschlossen.» Ich erstattete Anzeige. Der zuständige Staatsanwalt ermittelte nicht wirklich, obwohl es ziemlich eindeutige Hinweise gab, aus welchen Kreisen das Elaborat stammte. Nun gut, ich habe das beiseitegeschoben und weitergemacht.

Und was zählt zu den Höhepunkten?

Der Rhyboot-Neubau, ein Zwanzig-Millionen-Projekt. Das ist eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung. Wir hatten eine Fülle von Hindernissen zu überwinden. Als Präsident der Baukommission konnte ich zum Gelingen etwas beitragen. Vor acht Jahren hatten wir rein gar nichts, weder ein Projekt noch Land und schon gar kein Geld. Aber zuvor gab es eine Kontroverse um meine Person und die Ausschreibungspolitik. Auslöser war die Arbeitsvergabe der Fenster. Dieser Auftrag ging an eine deutsche Firma aus dem Bodenseeraum und nicht an die in Altstätten ansässige Ego Kiefer AG. Manche konnten das nicht akzeptieren. Es ist ein reiner Holzbau. Es gelang uns, alles verbaute Holz aus der Region St. Gallen/Appenzell zu beziehen. Das war eine knifflige Herausforderung. Für Menschen mit Behinderung ist es ein guter Ort. Das ist die Hauptsache. Übrigens spendete ein betagter Unternehmer eine halbe Million Franken, insgesamt betrugen die Spenden knapp vier Millionen. Der Unternehmer hatte aber zuvor durch einen Wirtschaftsanwalt das Ausschreibungsverfahren prüfen lassen. Es war astrein. All das zeigt, wie tief verankert und breit akzeptiert diese Institution in der Bevölkerung ist. René Hutter und andere hatten in Leserbriefen dazu aufgefordert, keine Spenden mehr an den Verein Rhyboot zu entrichten. Der Schuss ging für die Rechten nach hinten los.

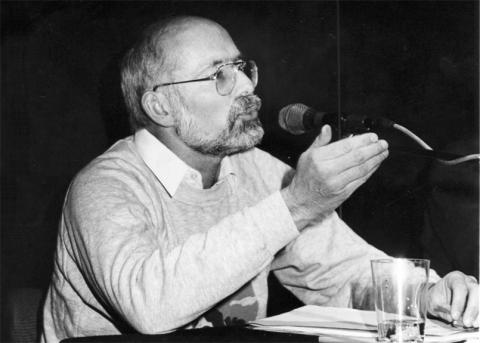

Meinrad Gschwend (59) ist St. Galler Kantonsrat der Grünen, freier Journalist, Kulturaktivist und Umweltschützer.