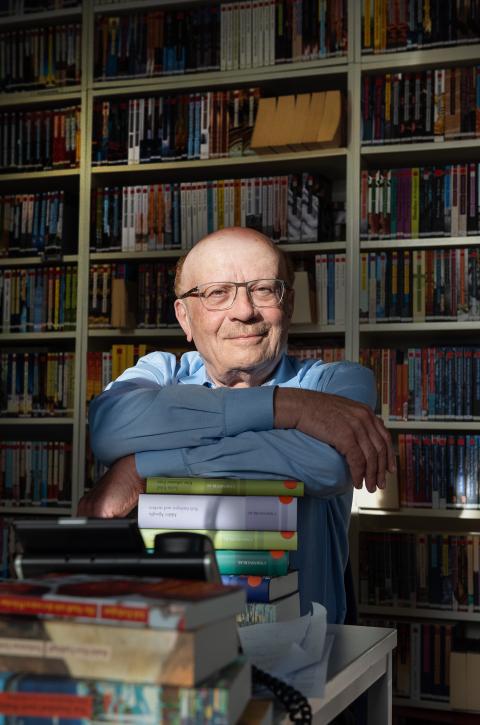

Lucien Leitess: «Durch unser Haus weht immer auch der Weltenwind»

Ein Verleger müsse eine Portion Irrsinn mitbringen, sagt Lucien Leitess. Der 73-Jährige leitet den Zürcher Unionsverlag seit der Gründung 1975 – und hatte zuletzt vor allem mit dem schwachen Eurokurs zu kämpfen.

WOZ: Lucien Leitess, zurzeit findet die Frankfurter Buchmesse statt, auf der sich Hunderte von Verlagen präsentieren. Sind Sie mit dem Unionsverlag auch vor Ort?

Lucien Leitess: Ja, natürlich. Der Unionsverlag ist seit 1976 auf der Buchmesse. Dieses Jahr bin ich wohl einer der dienstältesten Verleger in Frankfurt. Die Buchmesse ist ein fester Termin im Jahr für jeden Büchermacher.

Bei Ihnen gab es dieses Jahr eine grosse Veränderung: Der Unionsverlag ist von der deutschen Verlagsgruppe C. H. Beck übernommen worden. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» deutete dies als Beleg für «die angespannte Lage auf dem Buchmarkt». Ist die Lage wirklich so angespannt?

Das sagt man tatsächlich seit vierzig Jahren, und es ist wohl auch immer richtig.

Also ist das Leben eines Verlegers ein Leben in der Dauerkrise?

Es heisst, wenn ein Verleger nicht jammert, geht es ihm ganz schlecht (lacht). Man muss sehen, dass die Verlagsszene der Independents in der Schweiz unglaublich vielfältig ist und es Verlage in den verschiedensten Grössen und Ausrichtungen gibt. Die Umsätze liegen zwischen 100 000 Franken und drei oder vier Millionen Franken. Manche veröffentlichen «Regionalliteratur» vor allem für die Schweiz, andere arbeiten auch für den deutschen Markt. Der Unionsverlag ist ein Nettoexporteur, ökonomisch gesehen.

Am Küchentisch gegründet

Nach einem Studium der Geschichte, Philosophie und Deutschen Literatur arbeitete Lucien Leitess unter anderem als freier Journalist und Ausstellungsmacher. 1975 war er Mitgründer des Unionsverlags, der am Küchentisch einer Zürcher Wohnung ins Leben gerufen wurde. Das Startkapital betrug damals 2000 Franken. Seither hat der Verlag über 700 Werke von rund 600 Autor:innen aus gut siebzig Ländern publiziert. Heute arbeiten beim Unionsverlag fünf fest angestellte sowie zahlreiche freie Mitarbeiter:innen. Künftig wird der Verlag unter dem Dach der Münchner Verlagsgruppe C. H. Beck arbeiten, die das Aktienkapital übernommen hat.

Was bedeutet das?

Wir verkaufen etwa achtzig Prozent unserer Bücher in Deutschland und Österreich. Da der Eurokurs von 1.50 auf 0.96 Franken gestürzt ist, haben wir ein Drittel unseres Umsatzes aus der Bilanz verloren. Bei 1.50 wäre dieses Haus eine Goldgrube, bei 1.20 wäre es gesund, aber bei 0.96 … Es ist keine akute Krise, wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil unser Betriebsmodell von der Schweiz aus langfristig ohne Kooperationen nicht zu halten ist. Wir haben Zukunftssicherheit gesucht und haben mit dieser Lösung Stabilität gefunden für die Autorinnen und Autoren, für das Team, für das Programm und unser Label.

Was hat Sie 1975 dazu bewogen, den Verlag zu gründen?

Die Hybris. Hybris wie die eines Autors, einer Autorin, die denken, es fehlt jetzt genau noch ein Buch, nämlich dasjenige, das sie schreiben wollen. Das ist die Wurzel jeder kreativen Energie. Das Gefühl, es gebe da noch eine Lücke in der Welt, zu deren Beseitigung ich beitragen kann.

Welche Lücke war das?

Zunächst war es die Literatur zur Arbeiterbewegung, etwa Lisel Bruggmanns «Gedichte und Erzählungen aus dem Kampf der Schweizer Arbeiterklasse» und Elisabeth Gerters «Die Sticker». Dann erschien Dora Kosters «Nichts geht mehr», das damals aufsehenerregende Buch einer Frau aus dem Milieu im Zürcher Niederdorf. Schon bald kam das internationale Pendant dazu, gewachsen aus unserem Internationalismus: Literatur aus Asien, Afrika, Lateinamerika, der Karibik und dem Pazifik – also von Orten, von denen hier kaum jemand wusste, dass es dort auch Literatur gibt.

Wie haben Sie damals Autor:innen gefunden?

Ich habe mich dem Alphabet nach durch mehrbändige Literaturlexika vorgearbeitet. Da stehen sie noch im Regal, ich habe sie aus Sentimentalität behalten (zeigt auf das Bücherregal). Welches sind grosse Autoren, Autorinnen der Weltliteratur, wer wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt, wen gab es vielleicht schon mal auf Deutsch in früheren Jahren – oder sogar schon in der Vorkriegszeit?

Auf was für Namen sind Sie da gestossen?

Das waren etwa Yaşar Kemal, Nagib Machfus, Mulk Raj Anand, Mahmoud Doulatabadi oder Tschingis Aitmatow. Letzterer war damals schon bekannt, allerdings nur mit den neusten Werken. Rund um die Welt haben wir dann versucht, Kontakt aufzunehmen, was damals noch recht kompliziert war: Nagib Machfus’ Adresse habe ich am Kairoer Hauptpostamt ausfindig gemacht – Nile Street 77, das vergesse ich nie – und ihn dann angeschrieben. Und es kam dann auch ein Brief zurück. Manchmal auch mit Telex, zum Beispiel nach Kirgisien tief hinter dem Eisernen Vorhang. Oder durch Botschaften über reisende Freunde. Das wirkt heute alles schon fast steinzeitlich.

Die technischen Veränderungen dürften Ihre Arbeit extrem verändert haben.

Ja, wenn man heute in dem immensen Gewirre und Geschwirre der weltweiten Kommunikation einen Namen aufschnappt, kann man sofort das Wichtigste im Internet finden. Früher aber rannte man in die Zentralbibliothek, fand ein zehn Jahre altes Nachschlagewerk. Aber Veränderungen gab es nicht nur bei der Technik. Als wir begonnen haben, in den siebziger und achtziger Jahren, waren alle hungrig nach Büchern, gierig auf Ideen. Das war eine Blütezeit der Buchkultur, sie kommt auf diese Weise nicht so bald wieder. Man hat sich aus Büchern genährt, weil man Revolution machen wollte – oder zumindest politische Arbeit. Es muss ja nicht immer gleich die Revolution sein …

Dem Staat waren Sie höchst suspekt: Es gab eine Fiche von Ihrem Verlag. Hat Sie das überrascht?

Nein, ich hatte ja auch meine Privatfiche. Mein Telefon wurde abgehört, die Gesprächsprotokolle sind schreiend komisch. Dem Verlag hat es zum Glück nicht geschadet, aber natürlich war es ein Skandal. In der Verlagsfiche stand unter anderem: «Es wird vermeldet, dass die Firma Unionsverlag die Hotelrechnung für den Sowjetbürger Tschingis Aitmatow beglichen hat. Weitere Details über den sowjetischen Bürger sind nicht bekannt.» Zu diesem Zeitpunkt war Tschingis Aitmatow schon im Präsidialrat mit Michail Gorbatschow und durchaus prominent. Das Fichenwesen war nicht nur reaktionär, sondern auch sehr schweizerisch-spiessig.

Mit Nagib Machfus und Mo Yan haben Sie zwei Literaturnobelpreisträger im Programm. Wie gross ist der Einfluss eines solchen Preises auf den Verkauf der Bücher?

Vom Roman «Die Midaq-Gasse» von Nagib Machfus haben wir während dreier Jahre ungefähr 300 Exemplare verkauft. Als dann 1988 der Preis bekannt wurde, waren es innerhalb von drei Minuten 30 000 Bücher.

Wahnsinn!

Solche Blitzschläge haben wir mehrmals erlebt, neben den Nobelpreisen auch die Friedenspreise für Yaşar Kemal und Assia Djebar. Oder Empfehlungen von Elke Heidenreich in den Jahren ihrer Fernsehsendung «Lesen» für Jean-Claude Izzo oder Willem Elsschot. Dessen Buch über einen Käsevertreter in Antwerpen ging unbemerkt unter, bis sie in ihrer Sendung sagte: «Wenn Sie mal wirklich lachen wollen beim Lesen, dann lesen Sie ‹Käse› von Elsschot!» Sofort haben Zehntausende danach gegriffen. Leider sind diese Formen des Redens über Bücher dramatisch reduziert worden. In der Deutschschweiz gibt es ausser dem Radio de facto nur noch etwa vier Kulturredaktionen, die alle Regionalausgaben abfüllen. Rezensionen gelten als Quoten- und Klickkiller. Das Reden über Bücher in all ihrer Vielfalt, das ganze Kapillarsystem des Kulturbetriebs droht zu veröden. Die langfristigen Folgen davon werden wir alle zu spüren bekommen.

Als Verleger muss man permanent Entscheidungen fällen. Kennen Sie die Angst, dass Sie wegen eines falschen Entscheids etwas Grosses verpassen könnten?

Angst ist kein hilfreiches Gefühl. Natürlich ist es x-mal passiert, dass wir falsch entschieden haben. Aber: Man erkennt die Qualität eines Verlags auch an der Qualität und dem Erfolg der von ihm abgelehnten Manuskripte. Denn das bedeutet, dass man auf den richtigen Pfaden unterwegs ist, dass man die richtige Nase gehabt, aber dann halt eben nicht zugegriffen hat. Ich habe zum Beispiel drei spätere Literaturnobelpreisträger abgelehnt, unter anderem Abdulrazak Gurnah.

Warum?

Er ist ein sehr guter, verdienstvoller Autor, aber halt doch ein Erzähler einer älteren Generation und Stillage. In Afrika gibt es zurzeit so viele kreativere, innovative Autorinnen und Autoren, dachten wir uns. Auch Jean-Marie Le Clézio und Wole Soyinka habe ich abgelehnt. Im Nachhinein hätte man es sich natürlich gerne anders überlegt. Es wäre keine Schande gewesen.

Auf Nagib Machfus wurde 1994 ein Attentat verübt. Wie geht man als Verlag mit so etwas um?

In so einem Moment ist man als Verlag leider weit weg und fühlt sich machtlos. Dann muss man seine Arbeit machen: alle Bücher lieferbar halten, Informationen aus erster Hand vermitteln, die Brücke bauen. Die beste Unterstützung für einen Autor ist ohnehin: Man lese seine Bücher. Das zu ermöglichen, ist unsere Aufgabe. Es gab auch Situationen, wo ein Autor aus seinem Land fliehen musste. Dann ist es wichtig, am Flughafen zu stehen, zu Hause ein Gästebett für die ersten Nächte bereit zu machen. Manchmal setzt man sich selbst ins Flugzeug, ich war unter anderem am Prozess gegen Aslı Erdoğan in Istanbul, zur symbolischen Unterstützung. So weht immer wieder der Weltenwind durch den Verlag – und wir erleben an den Zahlen das Auf und Ab von Unterdrückung und Befreiung, von Kriegen und Diktaturen.

Die Welt ist in den letzten fünfzig Jahren geschrumpft, wir tragen sie heute mit unseren Handys in der Hosentasche und können uns immer und überall informieren. Wie hat das die Bedeutung Ihrer Verlagsarbeit verändert?

Erstaunlich ist, dass sich in vieler Hinsicht nichts geändert hat: Zwar reisen heute Millionen von Menschen um den Globus, sind in anderen Ländern unterwegs, essen italienisch, balinesisch, indonesisch, marokkanisch – und trotzdem hat sich das Mindset wenig geändert. Das, was man Globalisierung nennt, hat nicht zu einer selbstverständlichen, spontanen Internationalität und Solidarität geführt. Der Schengen-Wall lebt in den Köpfen weiter. Die Menschen sind nicht solidarischer geworden gegenüber dem Süden, seit sie dort ihre Ferien verbringen. Millionen haben in Tunesien schöne Tage erlebt. Warum reagieren sie nicht mit Grosszügigkeit auf die dortigen Flüchtlingstragödien? Man muss sich fragen: Haben wir, hat unsere Generation versagt?

War die ursprüngliche Idee Ihres Verlags, diese Solidarität zu ermöglichen?

Auf jeden Fall. Wir wollen, dass Menschen Bücher lesen und dann die Welt draussen und die Menschen dort besser verstehen. Bücher haben dieses umwerfende Potenzial, dass sie uns tief in andere Menschen und Lebensformen hineinschauen lassen. Ich denke, alle, die kulturell tätig sind, haben diese Absicht: Sie wollen die Köpfe verändern. Das ist leider das härteste Business auf dieser Welt.

Seit 2016 gibt es in der Schweiz eine Verlagsförderung, Sie waren an der Ausarbeitung des Konzepts beteiligt. Wie hat sich das auf das Verlagswesen ausgewirkt?

Dieses Fördermodell nimmt die Verlage als Unternehmen der Kulturwirtschaft ernst und bemisst die Förderbeiträge je nach Verlagsgrösse rational und transparent und sichert sie über mehrere Jahre hinweg. Leider ist der Betrag völlig ungenügend: 1,6 Millionen Franken pro Jahr für einen Buchmarkt, der einen dreistelligen Millionenbetrag ausmacht. Aber klar, Verlage können jeden Rappen brauchen. Bei uns hat dieser Verlagsförderungsbetrag oft zwischen roten und schwarzen Zahlen in der Bilanz entschieden.

Was für weitere Möglichkeiten gäbe es denn, Verlagsförderung zu betreiben?

Zuerst müsste man die bestehende Verlagsförderung im Betrag mindestens verdreifachen. Wenn ich im «Tagi» lese «50 Millionen für Verlage», dann denke ich: Habe ich etwas verschlafen? Aber da geht es um Geld für Presseverlage. Verlagsförderung sollte auch als Teil der Bildungspolitik und der Medienförderung verstanden werden und organisiert sein.

Warum das?

Verlage sind eine der drei Säulen des Mediensystems. Es gibt drei Arten von Medien: erstens das staatliche Radio und Fernsehen, zweitens die Tages- und Wochenzeitungen, die Medien in Privatbesitz. Diese beiden Medienarten konsumiert man, wenn man wissen will, was gerade aktuell ist. Aber wer wissen will, was über zehn Jahre, hundert Jahre, über die Geschichte hinweg bedeutsam ist, wer vertieftes, wohldokumentiertes Wissen, verlässliche Texte und Quellen braucht, der braucht das Buch. Ohne Buch gibt es keine Wissenskultur. Daher ist das Buch die unentbehrliche dritte Säule der Medienpolitik. Aus all diesen Gründen müsste man die ganze Finanzierung völlig neu denken und gestalten. Die WOZ bekommt ja auch Presseförderung.

Ja, aber keine 50 Millionen.

Leider nein, aber so viel ist jährlich im Topf allein für die ermässigte Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften. Wir Verlage dagegen müssen darum kämpfen, dass wir mehr als besagte 1,6 Millionen für alle bekommen. Das schweizerische Buchangebot ist zudem gefährlich abhängig von tausend weiteren Töpfen. Drum müssen die Verlage für anspruchsvollere Projekte auf Betteltour gehen bei Kantonen, Gemeinden und unzähligen privaten Stiftungen. Diese Art von Kulturförderung ist letztlich willkürlich – wie damals, als der Sultan dem Schatzmeister sagte: Stell mir zehn Goldsäckchen bereit, grosse und kleine. Dann ruft er die Dichter herbei und verteilt ihnen nach Gutdünken die Säckchen. Diese feudale Art der Förderung hat bis ins bürgerliche Zeitalter überdauert.

Bei so wenig Geld im Topf: Wenn neue Verlage gegründet werden, wächst da die Konkurrenz, und gibt es Streit um das eh schon knapp bemessene Geld?

Meinungsverschiedenheiten gewiss, aber in einem transparenten System wird weniger gestritten. Wir Verlage sind eher wie Goldfische im Teich, keine Haifische.

Warum soll man heute überhaupt noch einen Verlag gründen?

Ohne Verlage keine Bücher. Die Verlage bieten die Dienstleistungen, vom Lektorat bis zum Marketing, die es braucht. Deswegen wird es auch immer Verlage geben. Es ist schön zu sehen, wie allenthalben Neugründungen und frische Initiativen auftauchen. Wer tausend Warnungen in den Wind schlägt und trotzdem seinen Verlag gründet, hat eine Chance. Mein Vater hat immer gesagt: Nur Irre bringen es zu etwas. Wer einen Verlag gründet, muss diese Portion Irrsinn mitbringen, er muss auf dem Fakirbrett tanzen. Und man sollte hartnäckig den Erfolg wollen. Graswurzel zu sein, ist wichtig. Aber ein gesunder Ehrgeiz, der Wunsch, mit den Autorinnen und Autoren zu wachsen und viel zu bewirken – das sind gute Impulse.